|

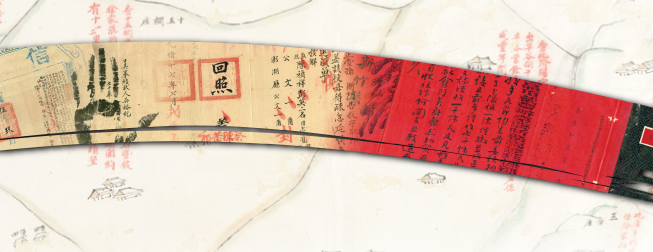

本資料庫包括國立臺灣大學圖書館參與「數位典藏國家型科技計畫」的六個資料群:《淡新檔案》、《臺灣古碑拓本》、《伊能嘉矩手稿》、《田代文庫》、《歌仔冊》、《狄寶賽文庫》。提供全文檢索及跨資料群查詢功能。使用者可查看原件影像、全文(部分)及詮釋資料。

|

|

本展覽就國立臺灣大學圖書館參與「數位典藏國家型科技計畫」的六個資料群:《淡新檔案》、《臺灣古碑拓本》、《伊能嘉矩文庫》、《田代文庫》、《歌仔冊》、《狄寶賽文庫》中,挑選藏品,依地點、年代、資料群三主題,規劃中英文版網路主題特展,希藉此呈現本館典藏的多樣化,並促進大眾之使用。

|

|

|

執行單位:國立臺灣大學圖書館 ∣ 意見箱:tulcg@ntu.edu.tw ∣ 電話:+886-2-33662346

© NATIONAL TAIWAN UNIVERSITY LIBRARY,本網站之所有圖文內容授權為國立臺灣大學圖書館所有,請勿任意轉載或擷取使用。