05

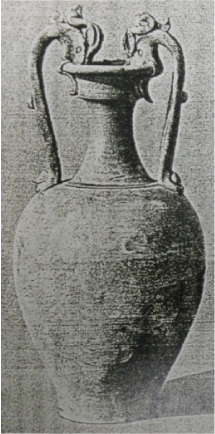

白瓷雙龍柄壺

唐(約8世紀前半)

口徑6.5公分,底徑9公分,高36公分

盤口壺為基本器形,外折厚唇,盤口上寬下斂,下置喇叭式頸,頸肩有一道陰刻弦紋。器身呈倒卵型,下半身內縮,足部外撇,有缺損,平底。

口緣兩側至肩部的弧形把,以雙股泥條平行拼合,只表現龍首啣咬盤口狀及其軀體上半部,兩把手的脊背處各間隔貼飾三個乳丁狀圓點飾,其中一把手連接器身處有裂痕。整體白胎施罩高溫透明釉至器身中央偏下部,表釉偏青色,器身分布細小淡褐斑,亦有破損與沾黏痕跡。

此類雙龍柄壺流行時期為七世紀的初唐至八世紀前半的盛唐,並於安史之亂(755-763)後迅速消失,本展件器形裝飾與中國河南省伊川墓(約8世紀前半)出土的白釉雙龍柄壺有著相近特徵,應屬盛唐時期流行的作品(圖1)。依據現有的考古發現,這種壺集中出現於中國陝西省、河南省,是特定區域之間流行的器物。

圖1雙龍柄壺 唐 中國河南省伊川墓出土

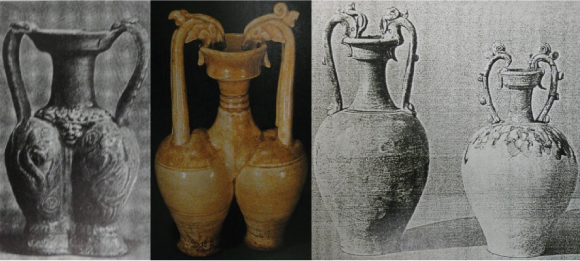

圖2

a 雙龍柄壺 北齊至隋 芝加哥市立美術館藏

b 雙龍柄壺 隋 中國陝西省李靜訓墓出土

c 雙龍柄壺 唐 中國河南省伊川墓出土 |

龍柄壺口徑狹窄,龍首內探幾乎填滿整個口部,實用性不高,較可能為明器。在目前出土紀錄中,雙龍柄壺經常是兩兩成雙陪葬,目前研究成果可知,其發展脈絡經歷了北齊至隋代的連底雙身雙柄壺、隋代後期的分底雙身雙柄壺,之後便分開為獨立而成對的雙龍柄壺陪葬品(圖2)[1] 。

(臺大藝術史研究所‧余玉琦)

[1]龜井明德,〈隋唐龍耳瓶的型式與年代〉,《國立臺灣大學美術史研究集刊》,6期(1999),頁43-61;謝明良,〈關於唐代雙龍柄壺〉,《故宮文物月刊》,第278期(2006.5),頁30-47。

回展覽品目錄

|