12

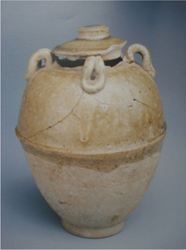

青瓷三繫罐

隋(7世紀初)

口徑6.8 公分,底徑 5.8公分,高10.9 公分

短直口,圓唇,肩上分列三雙股泥條半環形縱繫, 腹與肩同寬,器身中部有一周凸稜,下腹漸收斂,餅形實足微外撇。胎體外觀粗糙,表釉已遭嚴重侵蝕,無法詳觀其原貌及原色。依現況推斷,此器應為灰白胎,未施化妝土,上半部施青釉,中下腹及底部露胎。

隋代青瓷是以南北朝時代的陶瓷生產技術演變而來,胎體一般來說較為厚重,且因工藝水平提升。整體較為細緻,胎色因產地及成份不同而異,但以灰白色居多,青瓷多半是在饅頭窯中燒成的,雖然在隋代裝窯技術進步,但依然無法解決窯爐結構及還原焰掌握不易的問題[1],產生表釉常有流珠,施釉不均等現象。現存隋代的作品大多不施全釉,可能與上述燒瓷技術問題關係較小,尤其是以凸稜造型配合施半截釉,應是技工依當代習慣及流行刻意所為。

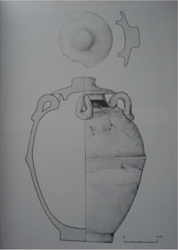

圖1 青瓷四繫罐 隋 中國河南省安陽卜仁墓出土

圖1 青瓷四繫罐 隋 中國河南省安陽卜仁墓出土 |

圖2 青瓷四繫罐 隋 中國河南省安陽卜仁墓出土

圖2 青瓷四繫罐 隋 中國河南省安陽卜仁墓出土 |

類似本作品之器物曾於陝西省西安市隋煬帝大業四年(608)李靜訓墓[2]及河南安陽隋文帝仁壽三年(603)卜仁墓[3](圖1、2)出土,根據現有資料可估計此類器物產於六世紀末至七世紀初。依卜仁墓及其他遺址中器物來看,可知隋代青瓷罐以肩附四繫為主流,且有帶蓋,一般稱「四繫罐」(但可見附二、三、六、八繫且無帶蓋者,因此無法確定本物件是否為無蓋,還是其蓋已遺失或遭損毀)。最初發現於河南安陽小屯村,之後又在河南其他地方及陝西、河北出土,但在南方的隋墓中較為少見。比較已知隋代北方各瓷窯產物之特徵,此三繫罐可能出產於河南安陽相州窯[4]。

(臺大藝術史研究所‧艾美麗Emily Mae Graf)

[1] He Li. Chinese Ceramics: The New Standard Guide (London: Thames and Hudsen, 1996), p. 51。

[2] 唐金裕,〈西安西郊隨李靜訓墓發掘簡報〉,《考古》,1959年第9期 ,頁471-473;另外參見:中國社會科學院考古研究所,《唐長安成效隋唐墓》(北京:文物出版社,1980)。

[3] 參見李濟,《安陽發掘報告》(北平:國立中央研究院歷史語言研究所,1930);另外參見:石璋如,《小屯》(臺北:中央研究院歷史語言研究所,2005)。

[4] 馮先銘等編,《中國陶瓷史》(北京:文物出版社,1997),頁184。

回展覽品目錄

|