16

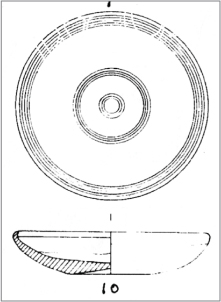

青瓷印花碟

唐(7世紀)

口徑10.2公分,底徑3.3公分,高2.4公分

口緣內折,淺腹,器壁弧度內收至近半處斜削至底,小平底,內底心微微隆起。器內壓印三組同心圓紋,盤心的第一組同心圓紋至第二組間壓印一周縱式水波紋。灰胎,白色化妝土外壁僅掛至近半處,器內滿釉,器外施半截釉,器外壁未施釉處有轆轤拉坯痕。釉色青褐,釉質透明晶亮佈滿開片,然胎釉結合不甚緊密,多處有剝釉現象。從積釉處與釉的流向可知為正燒。

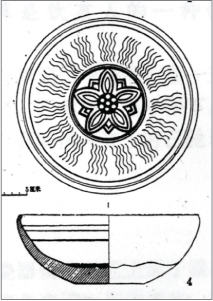

本作品類似器形曾於江西省豐城市曲江鎮羅湖村窯址出土(圖1),窯址發掘報告將其同期器物歸於唐高祖至睿宗時期(618-712)。[1]而本作品的縱式水波紋印花,亦見於羅湖村窯址出土、流行於六世紀末至七世紀初的直口平底印花青瓷缽(圖2)。[2]由此可知應為江西瓷窯所生產,年代或可定為七世紀前半。

圖1 印花青瓷碟

唐 中國江西省豐城羅湖村窯址出土 |

圖2

印花青瓷缽

隋至初唐 中國江西省豐城羅湖村窯址出土 |

江西瓷窯燒造歷史悠久,最遲自三世紀中葉即已開始燒造。[3]雖然產品質量比不上浙江省北部的越窯,但除了唐代陸羽《茶經》列洪州窯(今江西豐城窯群)為六大名窯之一外,《舊唐書‧韋堅傳》亦載天寶二年(743)玄宗詔群臣於苑東望春樓,同觀韋堅所建新潭,潭側數百艘船中陳列各郡珍貨,當中「豫章郡船」包括「名瓷」、酒器、與茶器。由此事可知,江西窯場生產的瓷器品質在當時也具有一定的聲名,可以輸出到江西以外的地區,甚至貢入朝廷。[4]

(臺大藝術史研究所‧林容伊)

[1] 江西省文物考古研究所等,〈江西豐城洪州窯遺址調查報告〉,《南方文物》,1995年2期,頁8、17圖5之10。

[2] 江西省歷史博物館等,〈江西豐城羅湖窯發掘簡報〉,《中國古代窯址調查發掘報告集》(北京:文物,1984),頁85圖7之11、頁87圖10之1與2。

[3] 〈江西豐城洪州窯遺址調查報告〉依據A型罐與A型盤口壺所飾的麻布紋、斜方格紋、水波紋等紋飾可見於江西宜春東漢晚期墓,試圖將窯址燒造年代提早到東漢晚期(2世紀後半),見江西省文物考古研究所等,〈江西豐城洪州窯遺址調查報告〉,頁25,然而這種僅依據紋飾作為始燒年代下限證據的做法並不可靠,因為上舉紋飾在東漢晚期以後依然被使用。不過報告中同期的B型Ⅰ式缽確實與南昌東吳永安六年(263)墓出土青瓷缽相同,因此筆者認為燒造年代確可早至東吳時期(222-280)。

[4] 關於江西省瓷窯作品的輸出,可參考謝明良,〈福建六朝墓出土陶瓷初步探討〉,《故宮學術季刊》,6卷3期(1989),與同氏〈江西六朝墓出土陶瓷綜合探討〉,《故宮學術季刊》,7卷3期(1990),皆收於氏著《六朝陶瓷論集》(臺北:臺大出版中心,2006),頁112-189。

回展覽品目錄

|