21

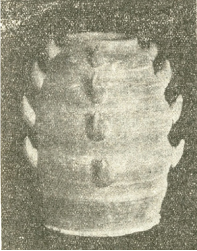

青瓷多角罐

唐(618-907)

口徑6.3公分,底徑9.3公分,高22.5公分

直口,深腹,下部微斂,平底。器身作三層葫蘆形,每層腹部貼塑四個等距菱角狀尖角,尖角為下垂狀,上下之間平行排列,形成四縱向尖角列,每行由上至下漸次增大。胎色暗紅,胎質略粗。通體施青黃釉,施釉未及底,釉上均勻布滿細開片。罐身拼接而成,每一束腰間可見接痕;尖角以堆塑技法裝飾於器身,堆塑為塑出立體狀紋飾貼於坯體上的一種裝飾手法,亦稱「堆貼」或「塑貼」。

根據目前考古資料,此類多角器多見於浙江、湖南、廣東、福建、四川等省份的唐宋墓葬,其功能用途目前仍眾說紛紜,但應可確認為喪葬用明器。[1]此件器形、釉色與1974年浙江省上虞市章鎮洛頭村出土的青釉多角罐(圖1)近似,[2]應亦為浙江越窯所燒製。越窯歷史可追溯至漢晉,為中國南方著名的青瓷窯,唐、五代的越窯中心位於慈溪上林湖(浙江省寧紹地區)。

圖1

青釉多角罐 唐 中國浙江省上虞市章鎮洛頭村出土 |

圖2

多角陶罐 北宋 中國湖南省長沙北宋墓出土 |

根據出土多角器之器形演變,唐代多角器多呈葫蘆形,器腹層數較少;宋代則多為寶塔形,器身拉長而層數較多。前者如上述的浙江上虞章鎮出土多角罐(圖1),[3]後者有1959年湖南長沙北宋墓出土的多角陶罐(圖2)。[4]唐代越窯多角器多見於中晚唐時期之墓葬,加之多角器不見於南方中唐以前墓葬,[5]此件展品推測應為中晚唐的越窯製品。

(臺大藝術史研究所‧周穎菁)

[1] 朱伯謙,〈造形と裝飾技術〉,《中國陶瓷全集》(上海:上海人民美術出版社+美乃美,1981),卷4:越窯,頁180。

[2] 張柏主編,《中國出土慈器全集》(北京:科學出版社,2008),卷9:浙江,頁134。

[3] 中國上海人民美術出版社,《中國陶瓷全集》,卷4:越窯,頁127;與之同出的一件蟠龍罌,腹刻「元和拾肆年(819)四月一日造此罌」,從而可推測唐代多角器的年代與器形。

[4] 周世榮,〈略談長沙的五代兩宋墓〉,《文物》,1960年3期,頁62。

[5] 黃義軍,〈南方宋墓出土盤口瓶和多角壇的分區研究〉,《考古與文物》,2009年4期,頁92-104。

回展覽品目錄

|