24

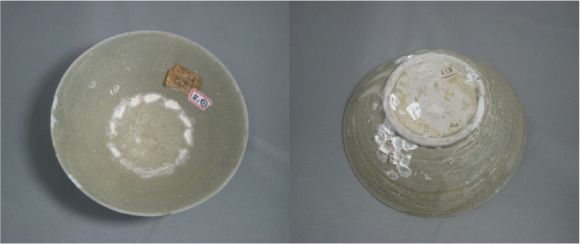

越窯青瓷碗

唐(約9-10世紀)

口徑16.6公分,底徑8.3公分,高7公分

此件為1980年代於臺灣海峽(嘉義東石外海與外傘頂洲一帶)打撈上岸的越窯青瓷碗。[1] 此碗器形完整,深腹碗,碗壁斜直,碗底為環足,足底中心修整成平齊內凹的小鏡面。具有相同器形特徵的青瓷碗曾出現在定年942年耶律羽之遼墓[2]以及浙江臨安板橋五代墓(圖1)[3]中,可知此碗應屬流行於九到十世紀的越窯產品。[4]

圖1 越窯青瓷碗

五代 中國浙江省臨安21號墓出土 |

圖2 青瓷碗

唐 伊朗尸羅夫(Siraf)出土 |

此碗除圈足著地處外,整體施釉,釉色灰綠,碗腹與圈足交接處積釉泛青,釉色向下流動但未布滿圈足外壁,應為正燒而成。加上器內底有呈環狀排列的松子狀疊燒泥痕,推論應屬多件摞疊大量生產的產品。[5] 而足底平整,中心內凹成小鏡面、內底有松子狀泥痕等特點,亦可見於波斯灣貿易港尸羅夫(Siraf)遺址出土之青瓷碗(圖2)。[6] 日本福岡市下山門遺跡亦可見相同造型與相近尺寸的青瓷碗。[7] 從燒造方式與相近器形之出土分布位置可知,越窯之青瓷碗應除了進貢宮廷使用之外,亦生產外銷用之貿易瓷器。

以中國浙江為中心,燒造以酸化鐵為著色劑的石灰釉青瓷之「越窯」瓷器,[8] 經常出現於唐代(618-907)的詩文之中。如陸羽(733-804)《茶經》即以「越瓷類玉」、「越瓷類冰」等譬喻其釉色。而詩人陸龜蒙(?-881)更以「九秋風露越窯開,奪得千峰翠色來」詩詠〈秘色越器〉,成為後世探究越窯精品「秘色瓷」的重要起源。

(臺大藝術史研究所‧張育雯)

[1] 此碗現藏於臺大藝術史研究所,此件青瓷碗特徵(除圈足著地處外,整體施釉,且器內底有呈環狀排列疊燒泥痕,謝氏分類編號II1)相近的作品,尚有一個同樣來自臺灣海峽打撈、器形完整的碗,另有九件來自澎湖採集之殘片,與澎湖出土之大量越窯有密切關係。參見謝明良,〈臺灣海域發現的越窯系青瓷及相關問題〉,《貿易陶瓷與文化史》(臺北:允晨文化出版社,2005),頁273。

[2] 齊小光,〈遼耶律羽之墓發掘簡報〉,《文物》,1996年第1期,頁16,圖55。

[3] 姚仲浣,〈浙江板橋的五代墓〉,《文物》,1975年第8期,頁71,圖5。

[4] 相似的青瓷碗亦曾出現在越窯上林湖窯址後段四期(8世紀後半-9世紀中期)及寺龍口窯址二期(約907-960 )之標本中。相關論述請參見謝明良,〈臺灣海域發現的越窯系青瓷及相關問題〉,頁276-277 。

[5] 若比對寺龍口越窯於唐及五代方出現摞疊燒造技法的分期資料,更符合了前述推論此件作品應屬晚唐作品的論斷。參見謝明良,〈臺灣海域發現的越窯系青瓷及相關問題〉,頁295 。

[6] 除了環足小鏡面底的特徵之外,尸羅夫(Siraf)出土之四花口青瓷碗之碗心同樣有十處環形排列的松子狀泥點燒造特徵。尸羅夫出土器物中尚有長沙窯之彩繪瓷,故可知其相對年代為九世紀。又謝氏指出四花口碗之器形流行於唐代,且同樣可於越窯上林湖窯址四期(8世紀後半-9世紀中期)標本中看見相同器形。因此大致可確認該花口青瓷碗應屬九世紀(中唐)作品。然而尸羅夫出土之青瓷碗究竟是否為越窯產品,仍未定論。相關研究論述請參見謝明良,〈臺灣海域發現的越窯系青瓷及相關問題〉,頁277-278 。

[7] 相關資料請參見龜井明德,〈日本出土の越州窯陶瓷器の諸問題〉,《日本貿易陶瓷史の研究》(京都:同朋社,1986),頁49-93。

[8] 有關越窯相關介紹可參見小山富士夫,〈隋唐の青瓷〉,《世界陶瓷全集》(東京:河內書房,1963),卷9:隋唐,頁170-179;以及中國上海人民美術出版社,《中國陶瓷全集》 (京都:上海人民美術出版社+美乃美社,1981) ,卷4:越窯。

回展覽品目錄

|