27

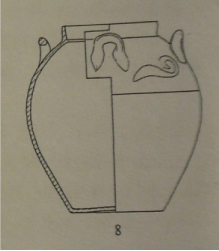

邛窯四繫罐

唐-五代(約8世紀-10世紀中)

口徑11.2公分, 底徑12.6公分,高24公分

方唇,直口,溜肩,肩部貼塑有對稱之橫式環耳四個,圓腹,最大器徑在腹上部三分之一處,腹下直收,平底,器外底中央出現同心圓轆轤拉坯痕。本展品為紅褐胎,先在腹上部三分之一處淺刻一條弦文,接著在其上方施造米黃色化妝土,在環耳之間以氧化銅綠彩繪製圓頭雀尾之卷草文,並上一層透明度較高的青釉,為高溫釉下彩繪瓷器。

圖1 邛窯四繫罐 唐 中國四川省成都西郊西窯村出土

邛窯乃是位於邛州(四川邛崍市)境內,製作工藝、裝飾技術相似的多處古窯遺址的總稱,包括南河十方堂、固驛瓦窯山等遺址。邛窯創燒於六朝時期,最慢在晚唐開始生產以黃、綠、褐、藍等色為基本色調的低溫鉛釉和高溫彩繪瓷器[1],在十方堂窯址曾出土類似的作品[2],故推定本品為邛窯製品。另外,類似作風的作品出土於成都西郊西窯村唐代墓葬、前蜀王建墓(918)(圖1),經學者比對可知這類四繫罐的相對時代可能為唐(8世紀中後期-10世紀中)。[3]

(臺大藝術史研究所‧何姤霖)

[1] 關於邛窯何時燒造高溫彩繪瓷器目前還有爭論,陳麗瓊認為邛窯釉下彩始於隋代(陳麗瓊,〈邛窯新探〉,《四川古陶瓷研究1》(成都:四川省社會科學院出版社,1984),頁134)。沈雪曼則引用了北京中國歷史博物館收藏書有「天保七載午時造」的青釉褐彩邛窯碗,證實至少在天寶七年(748年)邛窯已經出現釉下彩繪作品(沈雪曼,沈雪曼,《唐代耀州窯三彩研究》,國立臺灣大學藝術史研究所碩士論文,1995,頁91。)由於陳麗瓊在文章中並未揭示採集標本圖版,在此筆者採用沈雪曼的觀點。

[2] 陳顯雙、尚崇偉,〈邛窯古陶瓷簡論-考古發掘簡報〉,收入耿寶昌主編《邛窯古陶瓷研究》(合肥:中國科學技術大學出版社,2002),頁152。

[3] 成都市文物考古研究所,〈成都西郊西窯村唐宋墓葬發掘簡報〉,《東南文化》,2003年7期,頁36-39。

回展覽品目錄

|