| 010 |

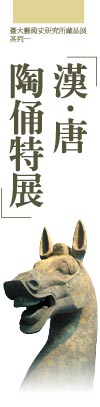

唐代(A.D.618-907)三彩駱駝 展出的駱駝有雙峰,是產自中亞的巴克特利亞──大夏一帶的品種。頭部仰起,張嘴嘶鳴,露出厚舌。眼珠圓凸,眼瞼肥厚。耳朵呈圓環形。背有長尾。四肢直立於長方型底板上。腹內中空。頭身施罩黃褐色及白色二種色釉,但在頸尾連接身體處,則見有綠色彩釉,屬於所謂的「唐三彩」。唐三彩為一種低溫鉛釉陶器,多數是以白色粘土作胎,用含銅、鐵、鈷、錳等礦物元素作釉料著色,加上大量的鉛作助熔劑,經過大約攝氏800度低溫燒製而成。釉色呈綠、藍、黃、白、赭、褐等多色。「唐三彩」是近代學界給予的概括名稱,泛指二色以上的釉陶器,不一定剛好三種顏色。三彩的釉料含大量的鉛,在高溫燒製時,顏色會快速流動融溶,而且鉛會使釉面的光亮度增加,因此形成斑斕淋漓的色彩效果。 雖然唐三彩是唐代陶瓷工藝的代表性作品之一,但主要流行於七世紀下半葉至八世紀前半的時期,並且集中出土於長安(今西安)、洛陽二京地區的貴族或官僚墓葬。唐三彩駱駝為當時以陶俑陪葬風氣下的產物。 參考書目

|

|