| 013d |

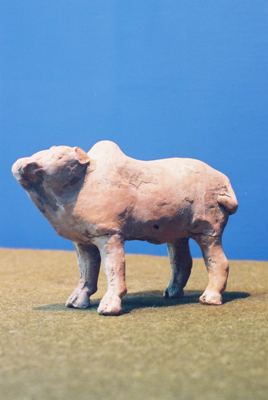

唐代(A.D.618-907)陶牛 本展品頭部微仰,有耳無角,右眼部略有破損。背脊隆起。腹部與臀部肌肉結實,四肢粗壯。四蹄部位表現細膩。尾往左甩,似為外貼。腹內中空。成形技法為左右合模。唐代經濟繁榮,文化發達,厚葬風俗興盛。作為墓葬中的主要隨葬品「俑」也因此大量流行,不僅種類豐富,數量龐大,品質也高。唐墓出土的牛俑分為二種型式,一種是屬於儀仗俑的牛車,是為主人外出而安排的。伴隨牛車的俑群還有男女立俑及騎俑所組成的儀仗隊。另一種則是屬於常與生活用具明器放置一處的動物俑群,除了牛之外,還有馬、駱駝、羊、豬、狗、雞、鴨、鵝等,是墓主重視家財的一種反映。一般而言,作為牛車所使用的牛俑體型相對於作為動物俑的牛要來得高大,且背脊隆起,似為架軛之著處。本展品雖然也有背脊隆起的特點,但無牛車或軛等構件伴隨出現,因此無法確認是否為拉車的牛俑。 類似的作品可參考河南偃師柳凱墓(唐景龍三年,626年)、河南鄭州丁?墓(唐上元三年,676年)及河南鄭州上街唐墓。相較於陝西地區較寫實的風格而言,本展品造型較為簡約,可能是盛唐之前河南地區的作品。 參考書目

|

|