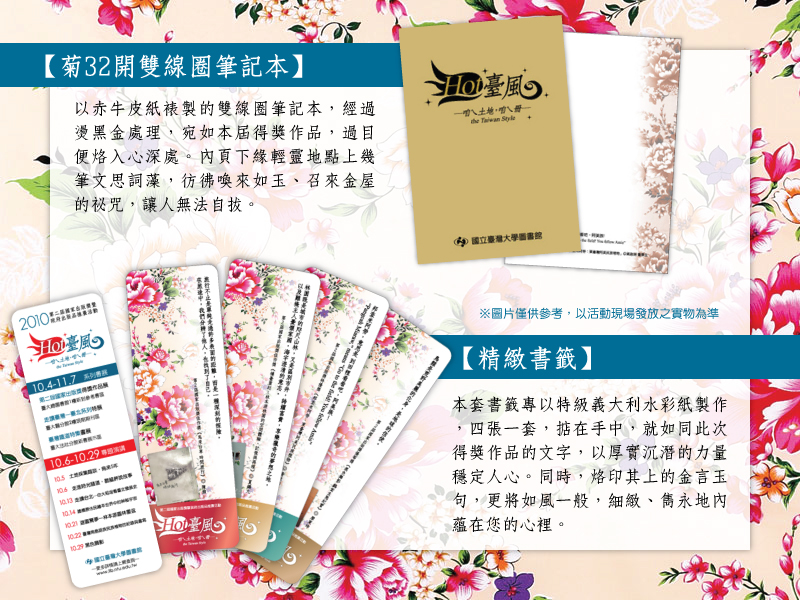

誠摯邀請您一同參與本屆政府出版品推廣活動。圖書館要致贈精美的紀念品給前來參加活動的讀者!

|

※活動採線上報名方式預約,也歡迎您現場前來聆聽! |

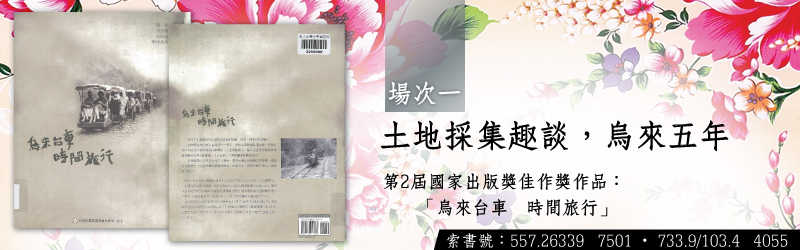

時 間︰2010年10月5日(週二)下午13:30至15:30 旅行不止是單純走過許表面的距離,而是一種深刻的探險。 從烏來台車輕便軌道出發,瞭解臺灣北部山區秘境—烏來,我們一起行經日本統治臺灣時期的林業開採、交通運輸歷史、第二次世界大戰後烏來國際觀光經濟活動的變遷,以及台車工人勞動圖像等途次。 烏來台車以然成為烏來一地的歷史的縮影,它記錄了庶民的真實生活。親身體驗80年來烏來台車文化的遺跡,看見臺灣土地殘留日本容顏,這是在地的歷史,也是異國的記憶與風情。 讓我們一起聆聽烏來台車輕便軌道的身家故事。台車並不是枯死的歷史,而是尚在呼吸的進行式。進入這個文化秘境,您將重新遇見烏來,因為它的傳奇而感動。在旅途中,我們分辨了他人,也找到了自己。

|

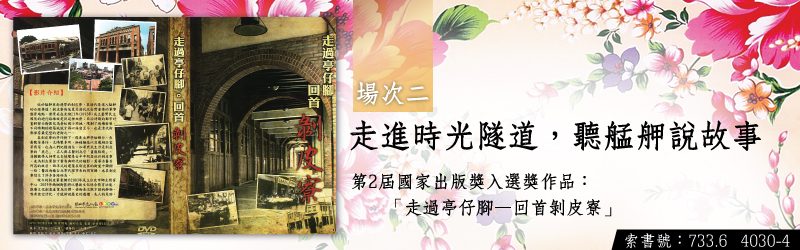

時 間︰2010年10月6日(週三)下午15:10至17:00 高傳棋老師,臺大地理研究所畢業。曾任台北縣文獻諮詢委員會委員、臺灣古地圖田野影像工作室負責人、臺北市社區規劃師培訓計畫課程老師、臺灣古地圖史料文物協會理事、艋舺文化創意工作室負責人。 艋舺因電影再度火紅,拍片場景剝皮寮頓時聲名大噪。乍聽剝皮寮,剝什麼皮?剝皮寮是臺北市最大規模、最大區域、保留最完整的清代街區。它是清代進入艋舺必經要道,剝皮寮街尾更是清代北臺灣重要的軍事盤營地點。 您可知剝皮寮曾是國學大師章太炎避禍暫居之處?現今石牆上的《小園賦》是章大師的墨寶。您可知清茶店是常民的資訊中心?艋舺及臺北城的大小事情都在這裡傳遞。 「一條老街如果只有房子,就好像人只有軀體一樣,一旦少了靈魂就什麼都不是,所以我們一定要找到這條老街的靈魂所在。其中之一當然就是重要的名人和他的故事」負責剝皮寮重建工程的建築師徐裕建這樣說道。 高傳棋老師家族世居萬華三百年,我們且跟著在地人走進時光隧道,聽聽艋舺的故事!

|

時 間︰2010年10月13日(週三)下午15:10至17:00 莊永明老師,臺北大稻埕人,長期致力於臺灣文史研究。現任臺北市文獻委員會副主任委員、吳三連台灣史料基金會董事。曾於台北醫學院講授〈台灣百年醫學史略〉及師範大學人文教育中心講授〈台灣歌謠史略〉。 大稻埕位於淡水河岸,北接大龍峒,西濱三重、南連臺北城與萬華,為早年通商河運港口的精華要塞。文史學者有謂「認識大稻埕,就等於認識了臺北的近代史!」 大稻埕是繼艋舺之後,臺北最繁華的地方。僅僅數十年之間,它便從一大片稻埕田園的景象,躍升成為全台灣富裕興盛的代表。一八五八年,台灣港口開放成為通商口岸後,大稻埕成為北台灣的耀眼明珠,茶香歲月使它變成台灣最繁榮的地區,西方資本主義的進入,讓大稻埕在這股風潮的洗禮下,褪去質樸的農業氣息。 大稻埕作為當時經濟中心,出現了許多台灣第一的紀錄,第一所關設新式學校-新學堂,於一八八七年成立;同年鋪設了台灣第一段鐵路,台北由大稻埕火車站發車;第一所技術學校-電報學堂、第一個外僑區-千秋橋、建昌街的連棟洋樓,以及郵電和電報支局、稅務檢查所、地方法院等,都匯集在大稻埕,甚至一九三○年代掀起的台語流行歌曲熱潮,也是發源於此。 於今,老社區似乎暗淡,繁華的重心移位了。當年的港町(貴德街)、永樂町(迪化街)、太平町(延平北路),當你走過這些街弄,看到這些洋樓,你會想起這裡曾是台北最先通往西方世界的窗口嗎? 莊永明是當今著名的台灣文化、史學家,是土生土長的大稻埕人,他一生致力於臺灣文史的研究,講臺灣故事,寫臺北歷史。作為新一代臺北人,您所認識的臺北是什麼面貌? 讓我們一起來聆聽莊老師講古,走入臺北的歷史。大稻埕的街廓,歷史建築或昔日繁華不再僅僅是塵封的記憶,而是三百年來臺北城活力的源頭。 |

時 間︰2010年10月14日(四)下午15:30至17:30 《春神跳舞的森林》(2001),繪者歷時三年完成,該書亦入選義大利波隆那童書插畫獎。繪者在創作過程中,為了如實傳達鄒族文化的特質,多次探訪阿里山進行田野調查和資料採集,將鄒族部落文化、神話傳說、生活哲學以及大自然思維融合在畫作中,畫面層次豐富,引領讀者隨著鄒族少年,展開一趟鄒族文化之旅。2007年的原作繪本《少年西拉雅》,描寫西拉雅少年與梅花鹿的故事。為了呈現這個關於族群與棲地復育的故事,張又然毅然決然重現這個被認為已經消失的族群,將一個三百多年前的西拉雅少年加以形象化,為此張又然曾前後多次到台南東山參加西拉雅族的夜祭,參考日治時期人類學者的紀錄照片,歷時兩年才完成這本繪本。 從想像到再現西拉雅的一景一物,張又然在逐步的考證過程中慢慢發現西拉雅文化並未完全消失,並且重新體悟這個失落族群的文化中難能可貴的價值。2004 年繪者的一趟東河之行,參與臺南東山東河村的夜祭進行:「當那手牽手、圍成一個圓圈,開始踏著緩慢步伐的小女孩們,唱出悠悠的牽曲時,彷彿唱出了過往祖靈的深沈憂傷。在那當下,我也恍惚了,好像回到了歷史現場。」繪者深刻感受到西拉雅文化並沒有完全消失,只是與時俱進變換了面貌。因著繪畫創作過程當中感受到的點點滴滴,張又然希望透過這場演講將這些複雜的心情分享給讀者。 |

時 間︰2010年10月21日下午15:10至17:00 夏鑄九老師,臺大城鄉所教授兼所長。專長於古蹟保存、建築與都市史、建築社會學與都市社會學、建築設計與都市規劃等領域。 有地上之山水,有畫上之山水,有夢中之山水,有胸中之山水。地上妙在丘壑深邃,畫上妙在筆墨淋漓,夢中者妙在景象變幻,胸中者妙在位置自如。 林本源園林是清末臺灣最重要的園林,是臺灣歷史上規模最大的民間建築,卻也是破壞最嚴重的古蹟。今日我們所見的林家花園,是1978年開始保存規劃,1980年代末修復工程之後,園林保存與修復的產物。 夏老師在修復研究工作三十年後,重返故園,遊園的空間體驗在於經由真實的空間與虛擬空間交織,表現象徵空間的意義。遊園之後,所驚何夢? 林園既是城市的咫尺山林,又是區別市井,誇耀富貴,享樂獵奇的夢想之地,以及難掩主人憂懷家國,海宇澄清的意志。園林的空間,提供了機會,使人們竟然有機會脫離自身,驀然回首,因此得以有能力看到自身。 讓我們跟著夏老師重訪林園!

|

時 間︰2010年10月22日(週五)日下午3:10至5:00 阿美族古稱為邦查族(pangcah),書名「邦查米阿勞」意思就是「到田裡看看吧,阿美族!」,本書記錄阿美族族人如何遵循花東海岸大自然規律、與環境共生共存,並詳細的記載各個季節、時序的植物變化與特性,完整結合阿美族部落的日常祭儀生活和民族植物。書中依時序濃縮出不同部落族人的日常和祭儀生活,窺探季節時間的發生現場,將阿美族人遵循自然法則及民族植物利用的智慧,從日常生活中的食用野菜,到各種禁忌儀式,延展交織出阿美族人的生活世界。 因著歷史的偶然與必然,不同族裔在歷史的長流中,被群歸為一個叫邦查的民族,在黑潮流經的山與海之間,在東臺灣的晨光裡,睿智的使用資源,快速的與異族人融合學習,擁有極佳的環境適應力,縱使漸漸隱身都市,或者流浪到海外,仍然記得亙古優久的傳唱,還知道古老神話頌揚的植物知識,透過祭典與日常行事,感知島嶼的春夏秋冬,明瞭自己祖先曾是海洋的吉普賽人。那麼,會有更多的力量同時容納傳統與現代,如何謙卑虛心的敬畏環境。 本書製作團隊負責人董景生老師表示,當前原住民部落裡的耆老逐漸凋零,民族植物已經逐漸從日常生活用品轉為歷史紀錄,「希望原住民朋友能夠以自己老祖宗的民族植物智慧為傲,也希望漢人朋友能夠跳脫『關懷輔導』原住民,或在規劃『聯合豐年祭』的過程中,能夠真正的的從部落精神出發,理解民族植物在每個不同部落的真實意涵,而不只是一再的複製與行銷觀光。」 「邦查米阿勞」紀錄阿美族人對植物的認知與崇敬,這正是民族植物與文明適應的結果。希望讀者藉由閱讀此書,讓少有機會可以過著與大自然親近生活的人們,在文字、圖像引導中,一起進入阿美族的日常生活、祭儀活動中,感受不一樣的原住民文化的禮讚,更希望讓社會大眾瞭解,民族植物並不只是古老的文化,是我們每天賴以維生的自然恩賜,從而加以珍惜、理解並維繫這傳統文化。

|

時 間︰2010年10月29日下午3:10至5:00 廖導演是全方位自然生態攝影家,不只專精於生態攝影,同時也拍攝生態紀錄片,並從事自然生態錄音的工作。從小在田野裡長大的孩子,主修新聞及攝影,出社會後加入林業試驗所的森林保育工作,至今成為國內少數的專業生態攝影家。一年超過200天在野地裡與動物們共處,或追逐、或守候、或潛伏,收集一張又一張精彩的攝影作品,一段段難得聽聞的野地聲音。 鸕鶿是金門冬候鳥的主角,屬於鵜形目,為大型水棲性鳥類。每當秋冬交替之際,一批批鸕鶿從西伯利亞烏蘇里地區,以及大陸東北邊境南遷到達金門,群聚在金門「慈湖」的湖畔,在每年的1月達到最高峰,數量可達上萬隻,甚是壯觀。 本片以鸕鶿生態為主軸,詳細的介紹了鸕鶿的遷徙特性、型態特徵、飛行特性、如何捕食、羽色變化以及繁殖和育雛生態。 影片內容長期追蹤、記錄每年造訪金門的鸕鶿其壯麗生活史,期透過影片喚起社會大眾重新對於野地生態的關懷。同時呈現了金門的自然景觀、環境棲地、鳥類資源以及潮間帶生態等,表現出金門豐富的自然生態影片的拍攝藉由影片的介紹,希望讓觀看者對於鸕鶿的生態與習性有更加完整的認識,並感受到自然的美好以及保育生態環境的重要。 廖導演為知名的自然生態攝影家,也是生態紀錄片導演。本片是一部製作嚴謹的紀錄片,除了委託臺灣大學丁宗蘇教授進行為期兩年生態行為調查,復由廖導演進行田野調查拍攝。為了拍攝完整紀錄鸕鶿生態,他花了3年的時間,橫跨數千里,遠至中國青海一帶的鸕鶿棲地,並至香港、荷蘭、日本進行不同棲地的生態紀錄,拍攝過程極為辛苦,所以每個畫面都極為珍貴。 鳥類是荒野美麗的化身,是地球的信使,牠們遵循著自然的界線,一個地方的環境生態是否健康,可以從鳥類棲息的狀況忠實反映出來。讓我們一起觀賞黑色大軍的生態之旅! |

![]()

![]()

本網站之所有圖文內容授權為國立臺灣大學總圖書館及原著作人所有,請勿任意轉載或擷取使用 ⓒ NATIONAL TAIWAN UNIVERSITY LIBRARY

若有疑問或建議,請洽詢圖書館推廣服務組。電話:(02)3366-2330,email:tulce@ntu.edu.tw

![]()