人生軌跡

從文藝青年到文學教授

1964年,柯教授以第一志願進入臺大中文系,鑽研中國古典文學,不僅受業於臺靜農、屈萬里、鄭騫、葉嘉瑩、廖蔚卿、葉慶炳等鴻儒,也親炙哲學系殷海光、外文系王文興等學者。1969年留系擔任助教,1983年升等為教授。曾先後獲聘美國哈佛大學燕京學社協同研究員、日本京都大學文學部招聘教授、美國哥倫比亞大學東亞系訪問研究員、捷克查理士大學客座教授等,為國際漢學界所推重。

本區詳細介紹柯教授的重要生命歷程,並選錄其自述學思經歷的散文,包含〈昔往的輝光〉、〈短暫的青春!永遠的文學?〉、〈驀然回首:現代文學!〉、〈看家孩子的青春〉、〈暮從碧山下,山月隨人歸〉等,由此瞭解一位早慧文藝青年,如何接受文學院的洗禮,承先啟後,成為建立典範的文學教授。

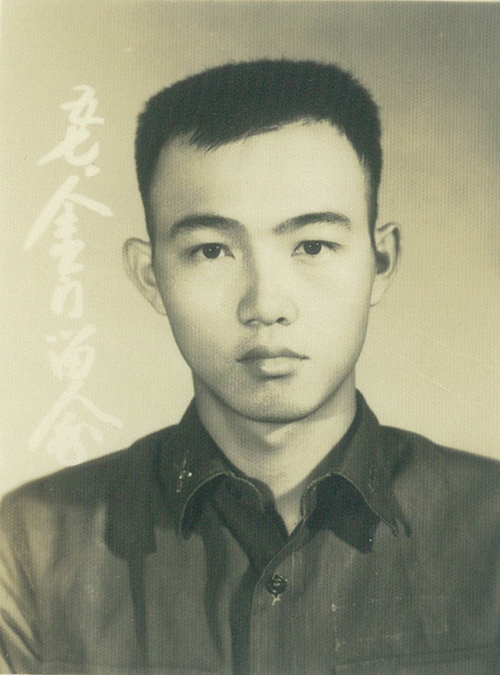

✦ 一個早慧的文藝青年

──「虔誠的去奉獻自己,在某一目標的追求中,塑造自己,完成自己。」

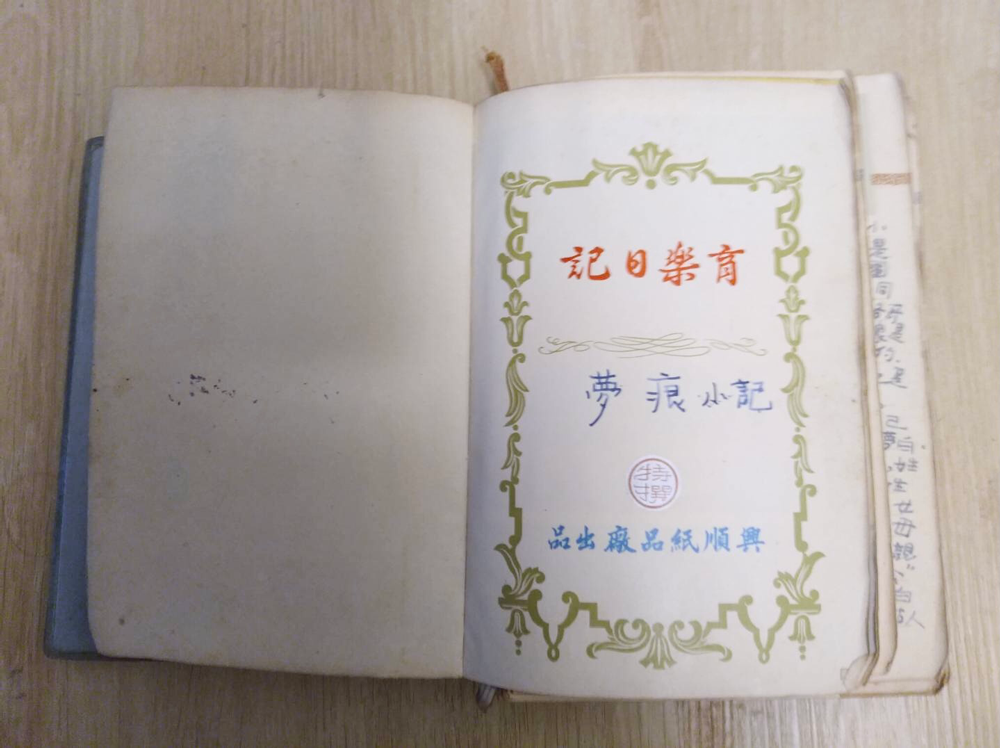

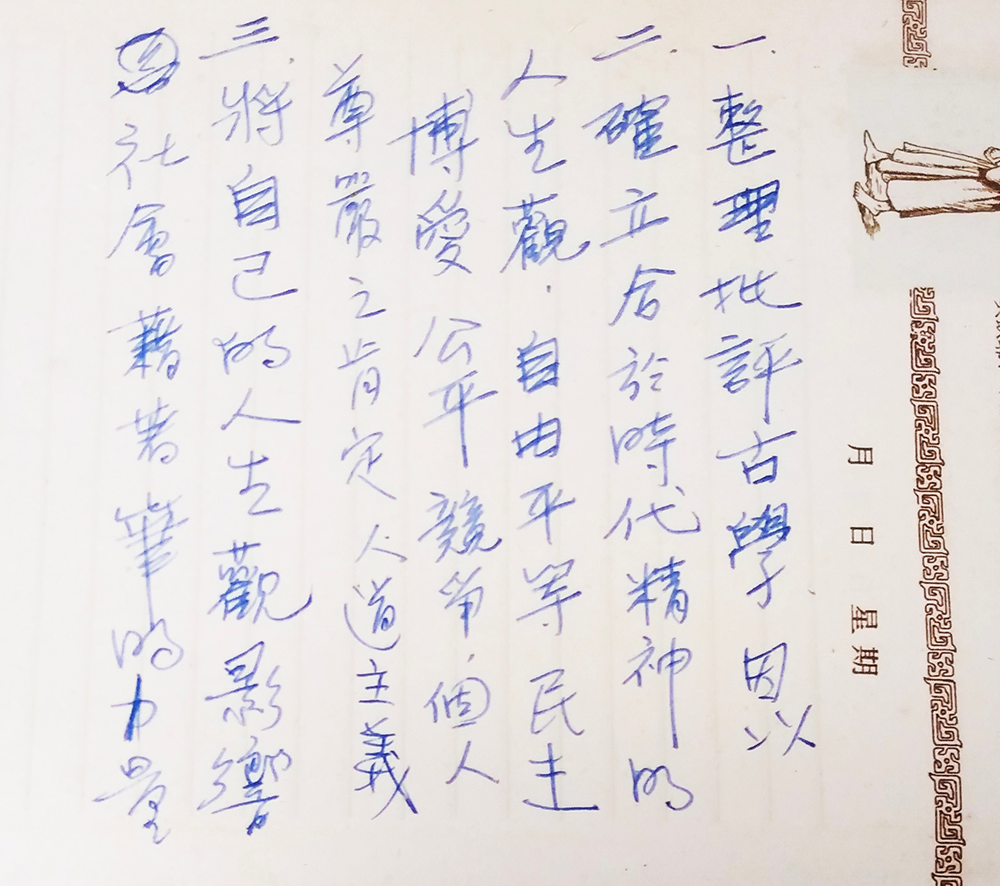

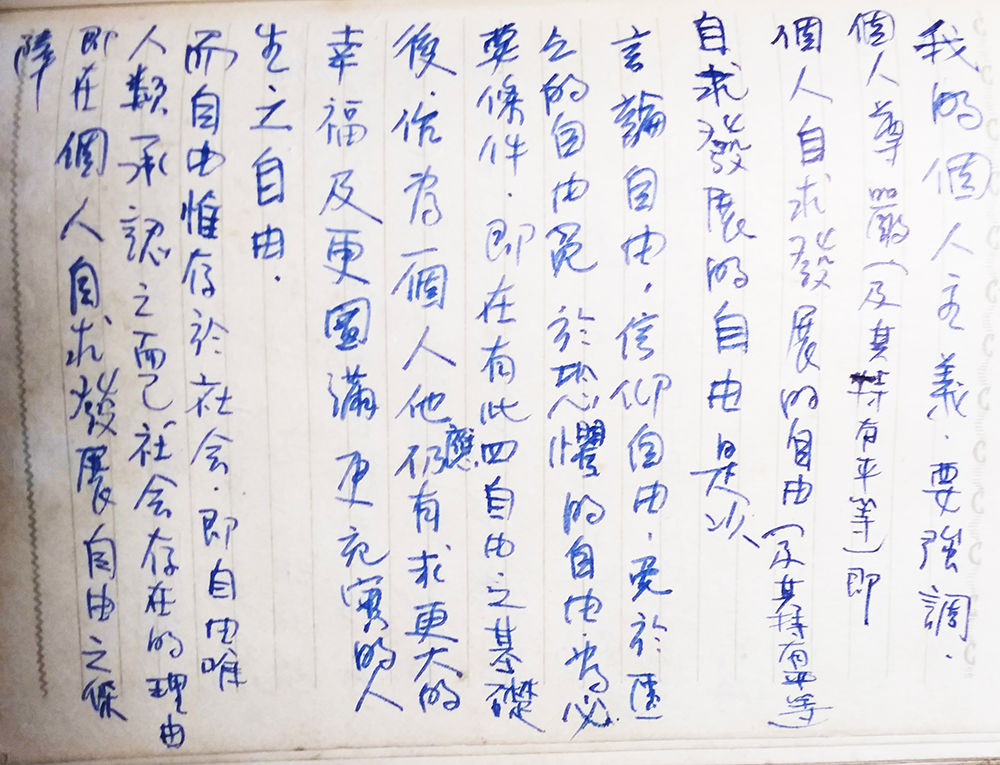

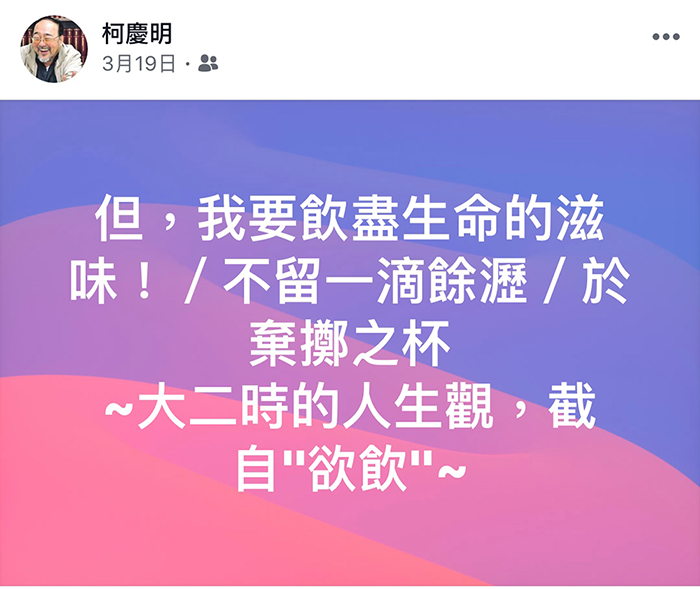

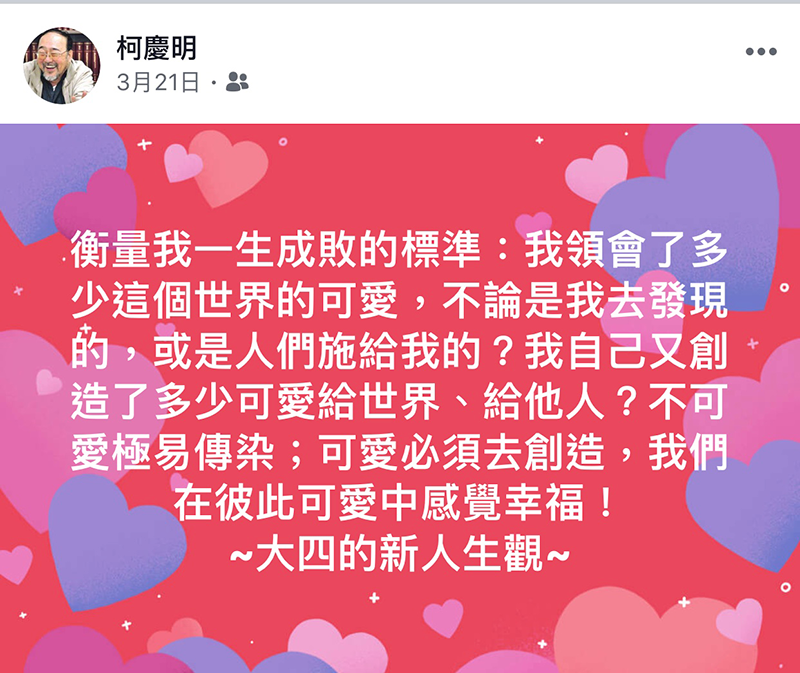

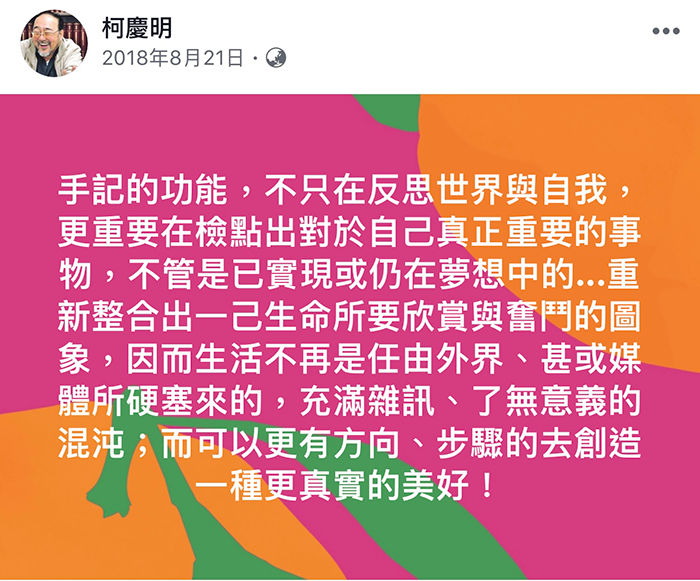

這條貫穿柯慶明教授一生的追尋之路,從他十六、十七歲時所寫的兩本日記《夢痕小記》中,即可知道早在中學時期,他就已確定了如此信念。日記中有其少年情懷青澀的些許詩作,也有其超齡的自覺意識與閱讀經驗。他像一個哲學家不斷沉思自我與群治的種種問題,探詢人生的意義與價值,並且給出明確的答案。另一方面,他更投向對於知識、藝術、文化、社會、教育、政治等諸多面向的探索,常出入中國古代學術與西方哲學思想,以相闡發傳統與現代的議題。柯教授中學時即博覽群籍,其中林語堂《生活的藝術》與梁啟超《飲冰室文集》是他當時最愛讀的書。其沉思與閱讀,顯示了一種全面的人文關懷。發表在《建中青年》的〈我的個人主義論〉中的想法,即萌生於日記的多處思緒;日後《靜思手札》的語錄,也偶有採集自日記。這兩本早年的日記,感性與智性相偕,文思與哲思互注,誌記其一生精神理想追尋的起點與路徑,更充滿樂觀積極的熱情與虔誠,體現出一個早慧的文藝青年獨特的自我影像。

✦ 青春,在文學院

──「我們體認到了以『人』的立場來體驗生命,反省生活的重要。」

1964年,柯教授以第一志願進入臺大中文系,鑽研中國古典文學,不僅受業於臺靜農、屈萬里、鄭騫、葉嘉瑩、廖蔚卿、葉慶炳等鴻儒,也親炙哲學系殷海光、外文系王文興等學者。同時,柯教授以筆名「黑野」從事文藝創作,亦撰寫當代文學評論,發表於中文系系刊《新潮》與外文系雜誌《現代文學》。在柯教授擔任《新潮》主編任內,將其轉型為前衛創作的文藝刊物;而受邀加入《現代文學》編務後,則專責「中國古典文學研究」專欄。此外,柯教授曾擔任中文學會會長、《大學論壇》編委,並為《大學新聞》、《臺大青年》撰稿。在臺靜農先生的指導下,柯教授完成其大學畢業論文《王維詩研究》,文稿約二十餘萬字。柯教授精深淵博的知識,融通古今中外的學問,關懷社會的心志,正是在臺大文學院的人文風氣中逐漸養成與深化。柯教授的求學歷程,與師長的互動情誼,皆可見於散文集《昔往的輝光》。

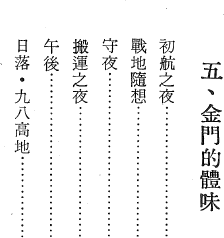

✦ 金門的行伍歷練

──「除了堅強,我們並沒有任何面對人生之艱難的方法。」

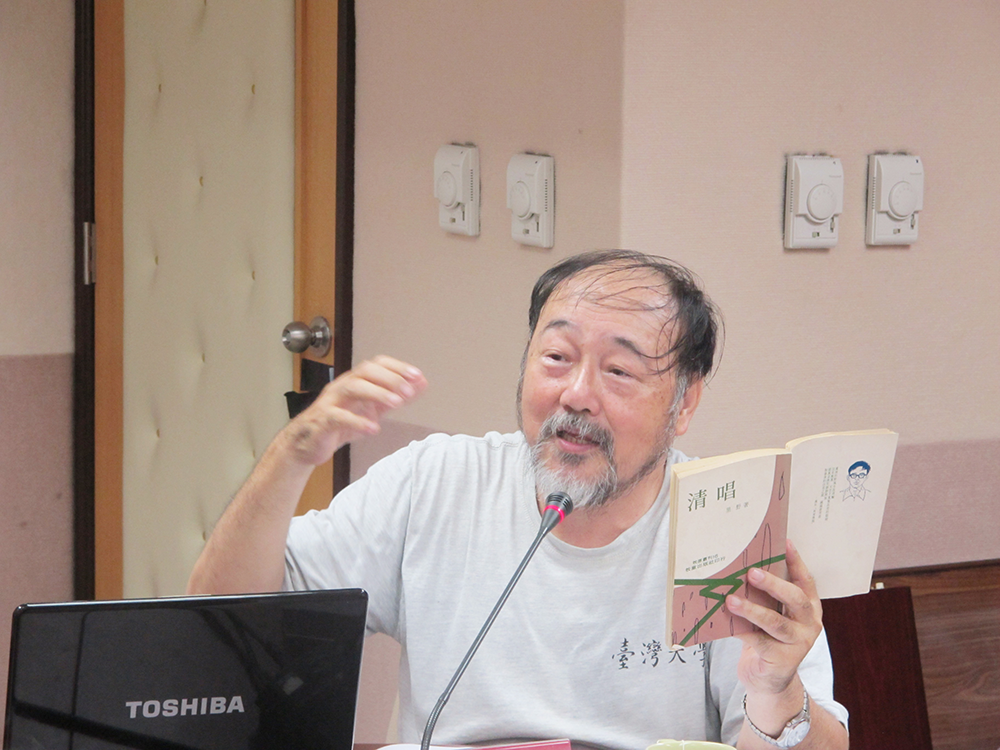

到金門前線當兵,柯教授從一個學生變成一名軍人,生活時時刻刻面臨危險與死亡,但種種震撼體驗,都成為靈魂的淬礪。柯教授曾為了搶救碉堡中的軍火而被燒傷,本來豁免參與部隊行軍,但他卻自請隨軍出發,堅持自己背負軍需輜重,其卓絕倔強,獲得一面「堅忍不拔」的獎牌。在嚴格艱辛的軍紀生活中,柯教授反而有強烈的創作欲望。五十年前的「金門鴻爪」、「金門的體味」遂留跡於《出發》與《清唱》中成為回憶。戰地的軍旅生涯,鑄鍊柯教授性格中一種強韌的質性,造就一個創作的旺盛期,更是成長中一段重要的里程。

✦ 典範的建立

──「同情與想像,皆是人類所以超出自我,與世界結合的能力;亦是人類超越現況,改善現狀,通往較好的未來的途徑。」

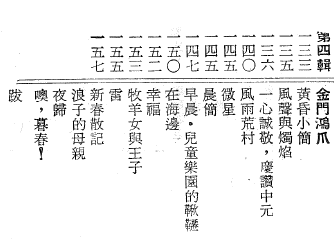

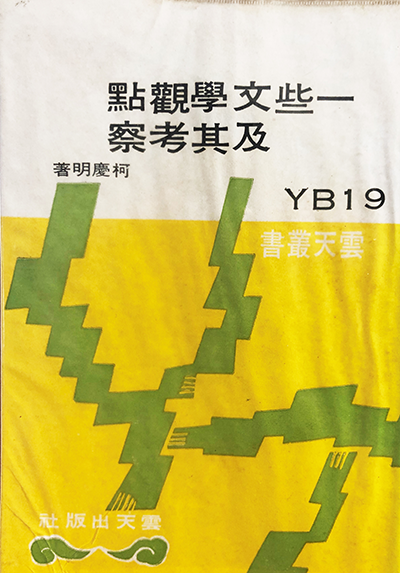

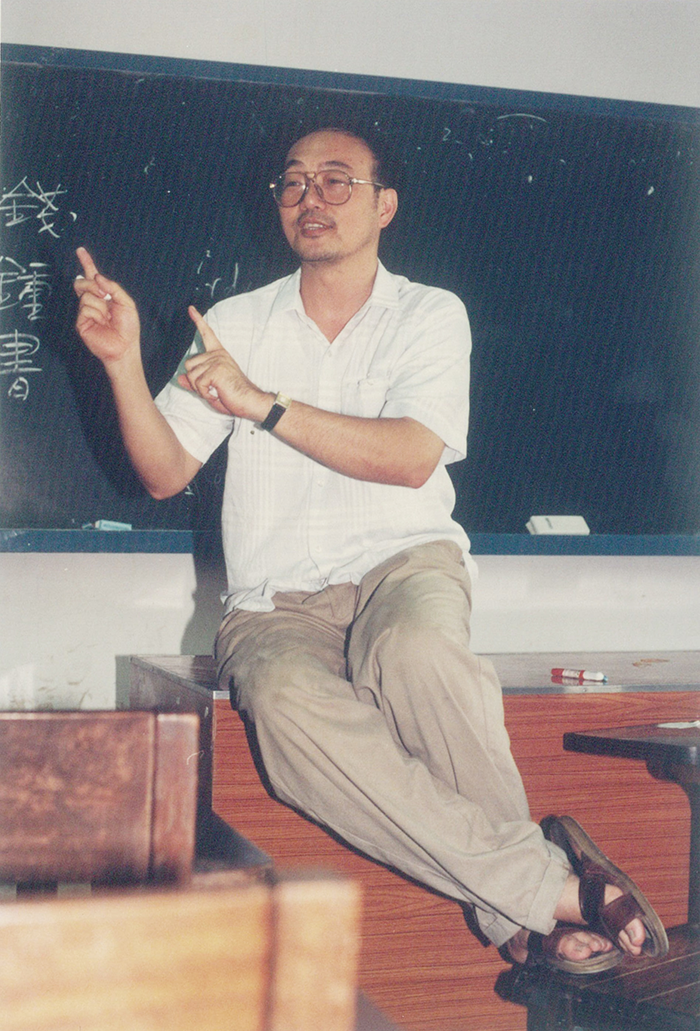

柯教授於1969年擔任臺大中文系助教,持續治學思辨,並於1973年開始任教臺大中文系,深入學術研究。站在中西文化、傳統與現代的碰觸點上,柯教授立足中流,不斷叩問思索:文學是什麼?文學批評是什麽?文學的書要如何讀?這段追尋的歷程,從學生時期理論的摸索與作品的讀寫而結集的《一些文學觀點及其考察》與《萌芽的觸鬚》開始,其間經過《分析與同情》、《境界的探求》與《境界的再生》等著作,有了清晰深入的理論分析,而到了《文學美綜論》已蔚然自成一家之言的系統性論述。此後出版的《現代中國文學批評述論》考察現代文學批評對傳統的承先啟後,而《中國文學的美感》、《柯慶明論文學》與《古典中國實用文類美學》等書在著力於展開古典詩歌、古文與實用文類的美感特質之際,更擴展到對文學史、文學傳播與接受,以及文白語言等問題的探討。

綜觀柯教授對於文學獨特的理論思維與實踐批評,始終是以人文關懷為核心。其論述觀點貫通傳統與現代,也是中西文化的交流對話。在六、七十年代的文學研究仍然侷促於傳統制式規格之下,柯教授以一年輕學子而能突破藩籬,首開風氣,倡導中國古典文學研究的現代新視野,誠然具有開創現代學術新局面的氣概,影響鉅遠。而在臺大中文系的文學討論會、清華中文系的月涵堂論學中,柯教授皆扮演核心角色,是抒情傳統論述的重要發揚者。教學與著述之外,柯教授編有《中國文學批評年選》、《兩漢魏晉南北朝文學批評資料彙編》、《中國古典文學研究叢刊》、《中國抒情傳統的再發現》,亦擔任中央研究院中國文哲研究所學術諮詢委員,以及臺大出版中心「中國文學研究叢書」主編、麥田出版社《人與經典》叢書總策劃。柯教授對文學研究深具貢獻,曾榮獲五四獎之文學評論獎,被視為典範的建立者,允為臺灣人文學界的傳奇人物。

✦ 國際學術交流的互動

──「用一隻驚異的眼看世界!」

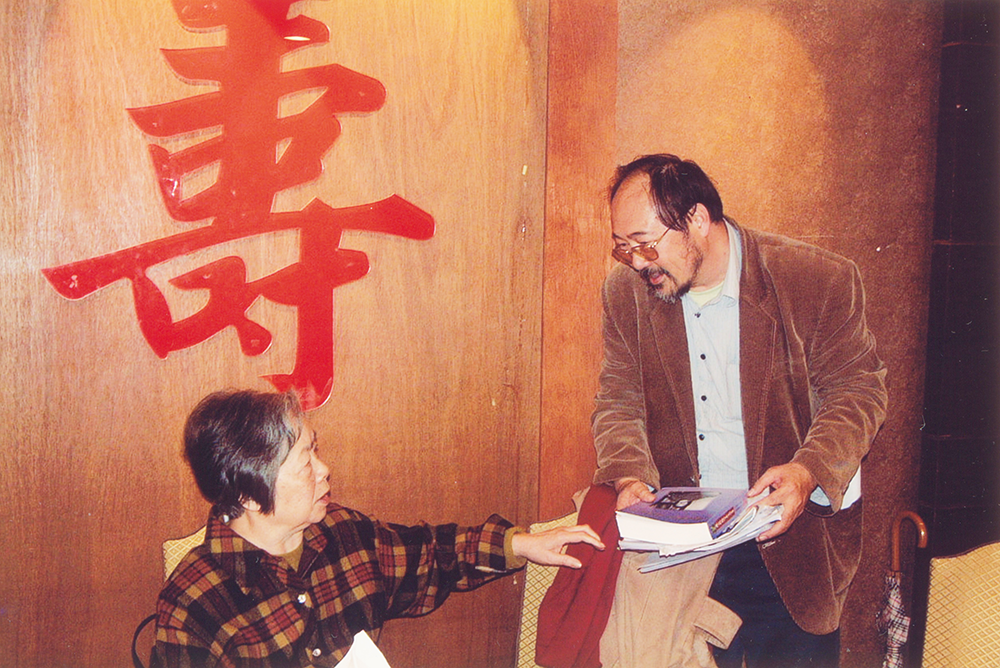

柯教授從1980年代開始曾多次出國訪問、講學、開會或帶領學生參加國外校際合作計劃的會議。先後出訪的國家包括美國、日本、韓國、捷克、法國、荷蘭等國的大學。其中尤以哈佛大學、哥倫比亞大學與京都大學訪期較長。柯教授在國外除了持續聽課進修、參與活動與受邀演講,亦與許多舊識新交相互往來,切磋學問,如夏志清、高友工、孫康宜、王德威、川合康三、鄭在書等外國學者。他將這段國外生活中的隨想感悟寫成手記,收入《靜思手札》與《省思札記》。由於歷年的外訪閲歷,柯教授因緣際會結交許多國外學人。他曾與諾貝爾文學獎得主高行健合作開課,並曾先後邀請宇文所安(Stephen Owen)、樊德樂(Helen Vendler)、艾朗諾(Ronald Egan)、李歐梵、葉維廉、李渝、商偉、山口守、馬悅然等學者到臺大講學,促進國際學術交流,為學生開啟世界性的視野。

✦ 站在臺灣,望向世界

──「創作與批評都是相同的深入生存體驗,探索生命道路的一種心靈活動。」

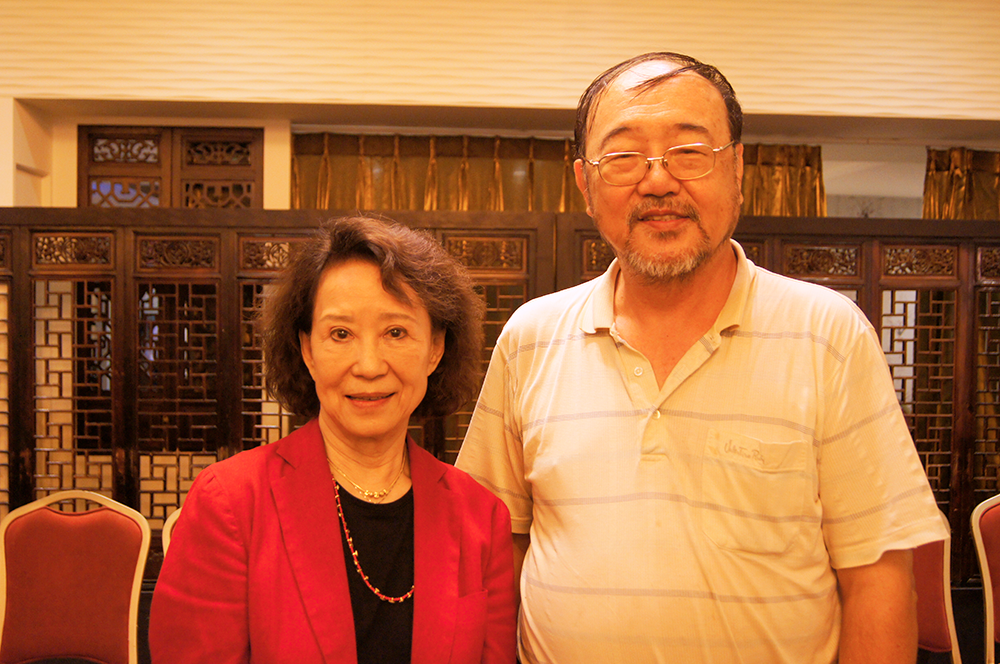

柯教授自中學時期便開始創作新詩與散文,其後進入學界,依然研究與創作並進,陸續出版詩集《清唱》,散文集《出發》、《靜思手札》與《省思手札》,敘事抒情兼而有之,其中抒寫生活感思的語錄,頗能反映其生命睿見。柯教授受白先勇與王文興賞識,出任《現代文學》主編;曾與姚一葦、侯健、葉慶炳、葉維廉、楊牧創辦《文學評論》,擔任編輯委員兼執行編輯。此外,柯教授曾為爾雅出版社編選《爾雅散文選》,也擔任臺大出版中心「現代主義文學論叢」書系主編,編有《現代文學精選集》。早在齊邦媛任職國立編譯館,進行國中國文教科書改革時,柯教授便為其提供臺灣文學作品的書單。

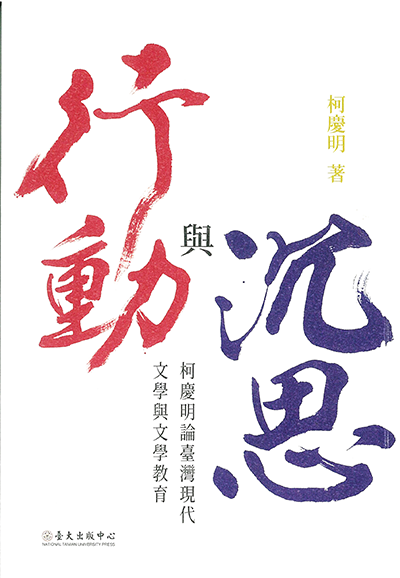

同時身為作家、編輯與學者,柯教授在文學場域的參與甚深,長年留心臺灣文學的各項議題。2003年柯教授在臺大創設臺灣研究學程,繼而在2004年籌辦成立臺灣文學研究所,並轉為合聘教授,是在學院中推動臺灣文學學科體制化的先驅之一。其後設立臺大文學講座,邀請重要作家蒞校演講,集輯為影音《臺灣文學在臺大》。柯教授的學術論著《臺灣現代文學的視野》,對於現代主義文學在臺灣的發展深具創見,為探討戰後臺灣文學的重要研究著作;而《沉思與行動:柯慶明論臺灣現代文學與文學教育》一書,尤其表現柯教授對臺灣文學流變的見證與關切,亦可見其與夏志清、姚一葦、白先勇、王文興、司馬中原、黃春明等現代文學學者與作家群的相互往來。

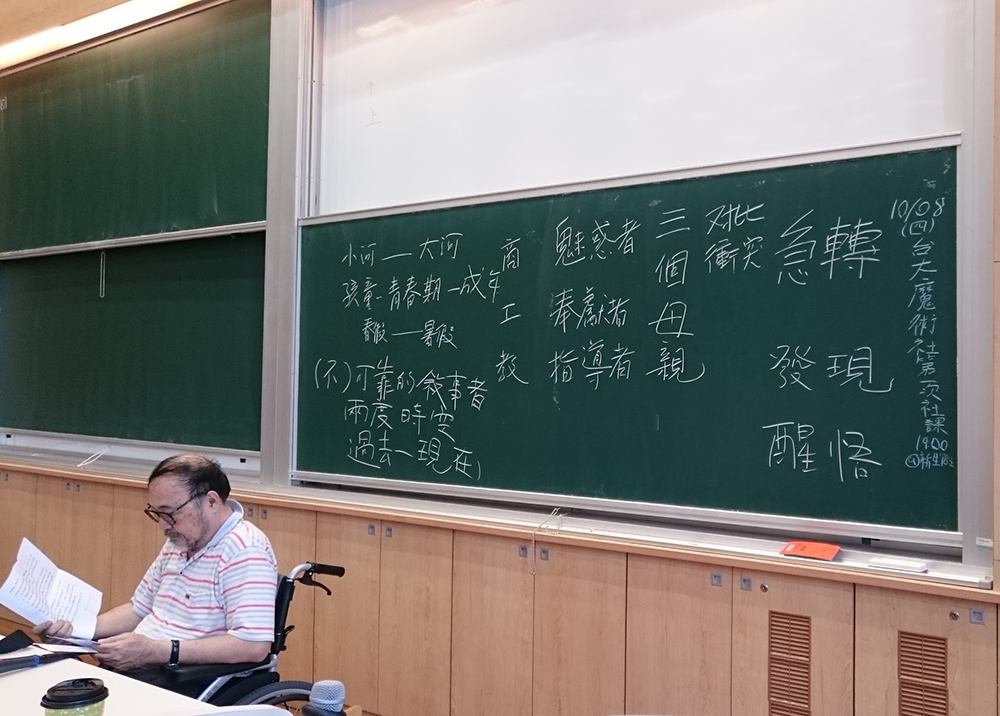

✦ 人文教育是生命的醒覺

──「教育是一代一代的傳遞文明的火炬。教育是過去的世界與未來的世界在現在的接觸與連續。」

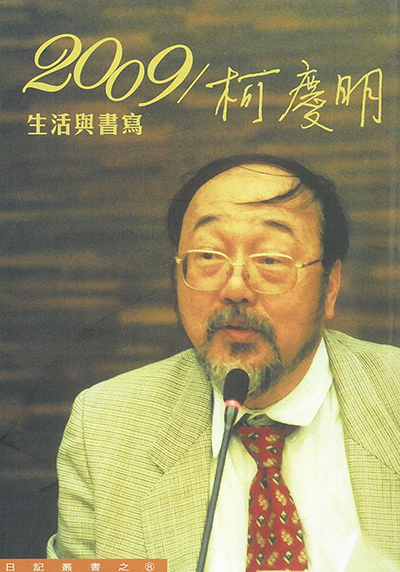

柯教授熱愛教學,重視文化薪傳,在中文系與臺文所開設諸多文學課程,又主講通識課程「臺灣現代詩」與「臺灣現代主義小說」。此外,柯教授負責執行「白先勇文學講座」,聘請國際學者來臺大講學,又擔任「新百家學堂」計畫執行長,規劃跨學科領域的講座。退休之後,雖身陷病榻,仍教學不倦,在臺大授課近半個世紀,深受學生喜愛,屢獲臺大教師傑出獎,更於2016年榮獲國立臺灣大學文學院名譽教授。柯教授對於文學教育非常重視,在授課本業之外,也有諸多社會實踐,曾在臺大發起國文輔助教學系列演講,也曾出任教育部高中國文課綱召集人、教科書審定小組召集人、國文學科中心諮詢指導教授,致力改革高中國文教育,提倡語文教育與人文思維的重要性。關於課綱改革的相關細節,記錄於《2009/柯慶明:生活與書寫》。

柯慶明老師開授的「臺灣現代主義小說」、「臺灣現代詩」與「中國文學的美感」,影片可見於臺大開放式課程。

✦ 行動是重要的文化力量

──「所有的服務實源於對世界與周遭人的喜歡與愛心。」

柯教授熱心服務奉獻,積極付出,除了臺大臺文所所長與臺大文學院副院長之外,又曾擔任臺大出版中心主任與叢書主編,規劃學術書籍的出版;為臺大臺文所成立齊邦媛圖書室,收藏文學圖書;陸續為臺大圖書館協助王文興、林文月、臺靜農、葉維廉、王禎和、殷海光、鄭騫、白先勇、葉嘉瑩、齊邦媛、黎烈文等名家手稿入藏,同時是「臺大近代名家手稿系列展」策展人;擔任臺大校史館規劃顧問,編輯《國立臺灣大學校史稿》,記錄臺大的歷史記憶與精神傳統。柯教授投身社會公共事務,出任財團法人紀念殷海光教授學術基金會董事,亦曾主持臺大哲學系事件調查,秉持公理正義的態度,還原事件真相,表現其身為知識分子擔負的精神。