臺灣早期男女婚姻大多依靠媒妁之言或父母之命,難以自己決定婚戀對象;日治時期隨著交通及經濟較為發達,女性就業力提升,異性間的接觸機會大增,爭取「自由戀愛」的風氣瀰漫當時社會。

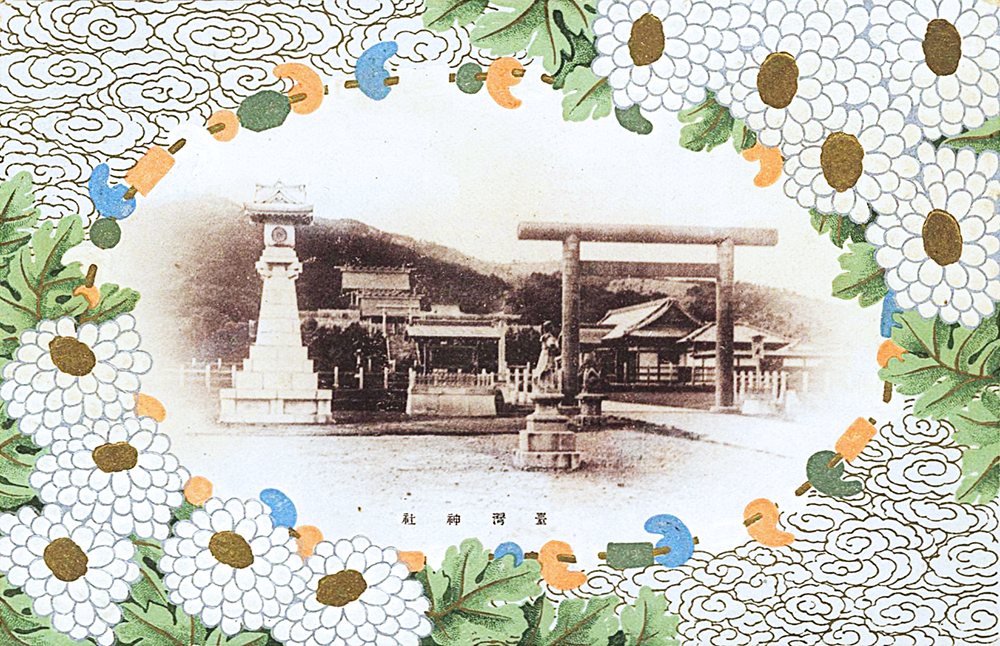

本區繪葉書展示從日治時期的歌詞歌曲中、從小說中、從新聞報導中,戀人們常去的約會地點繪葉書,例如:三線路、海水浴場、公園、神社等,並展示神社參拜紀念章。繪葉書不只是旅遊時的紀念品,也是無法負擔起昂貴相機及相片的當地人,作為紀錄生活的方式之一。

三線路

1900年開始,臺灣總督府著手拆除城牆,於 1904 年全數拆除,僅留下北門、東門、南門、小南門等四座城牆。城牆拆除後,依近代都市計畫將原地改為三線道路。因為東、西、南、北四條三線道路沿線風景甚佳,在 1920 年代以降,三線道逐漸成為自由戀愛風氣下臺灣男女的約會去處。

✦ 三線道路(約為今之中山南路、愛國西路、中華路、忠孝西路)整齊劃一,是戀愛男女的約會勝地

月色照在 三線路

風吹微微

等待的人 那袂來

心內真可疑 想無出 彼个人

啊~怨嘆月暝

─1933年〈月夜愁〉,周添旺作詞、鄧雨賢作曲、純純演唱

海水浴場

臺灣設置海水浴場的歷史可以追溯到日治初期,認為水上運動不僅符合衛生健康,更可強健體魄,前往海水浴場也成為民眾休閒生活的一部分。臺灣近代第一篇現代小說:1922 年謝春木的《她將往何處去》,以及楊千鶴描寫 1930 年代小說《花開時節》中,海水浴場皆是故事男女主角思考戀愛、家庭、事業的重要場景。

公園

自然景致下,情人出雙入對的場景,在日治時期一篇刊登於報紙上的小說〈南島之春〉,提供相當美好的描述。情人在公園及公園內的設施(例如:神社)一起散步踏青,感嘆道:「青春是不再的!及時行樂吧」。