魏火曜出身書香世家,祖父魏篤生曾設書房啟英軒教授漢文,父親魏清德以詩文名世,並任教於新竹公學校。魏火曜七歲時,因父親受聘至「臺灣日日新報」(臺灣新生報前身)漢文版任職,舉家遷至臺北,住在萬華(臺北廳大加蚋堡艋舺粟倉口八十九番地)。

(左)魏火曜在祖母懷中,後排右一及左一為其父母,前排左二為祖父。1908年攝於新竹老家 (中) 魏火曜手繪父親魏清德畫像,繪於1960 (下) 魏火曜就讀臺北高學校理科乙類時期,攝於1927 |

魏火曜在家中排行老大,下有一弟炳炎與一妹淑昭。母親鄭氏於1923年病逝,五年後父親再娶,繼母郭氏陸續生下四女:淑順、美婉、秋婉、豐珍。

因父親認為醫學是一門實實在在的學問,在鼓勵之下,他和弟弟炳炎走上學醫之路,但因當時臺灣沒有醫科大學,只有醫學專科,所以在臺北高等學校畢業以後,他隨即前往東京報考帝國大學醫科。

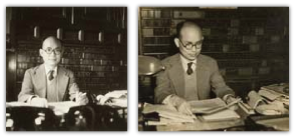

帝國大學畢業後,他留在母校醫學部附屬醫院當了五年不支薪的副手,一面看病一面做研究。

由於父親與基隆礦業鉅子顏國年熟識,兩人常以詩會友,雙方家庭就為二位適婚齡的兒女訂下親事。1934年返臺與顏碧霞女士成婚,婚後二人再回到日本。

|

(右)妻顏碧霞在母親懷中 (1912年攝) (中)顏國年夫婦 (左)夫妻二人在日本的生活 |

|---|

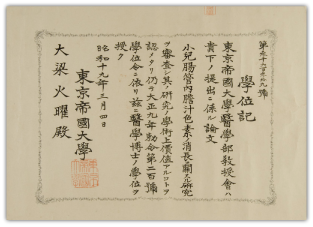

1944年獲得東京帝國大學醫學博士學位。

|

魏火曜博士學位證書 |

|---|

二戰前與戰爭期間執業於臺北、廈門、日本多地,曾擔任臺北帝大醫學專門部講師、兼任赤十字會臺灣支部病院小兒科醫長、博愛會廈門病院小兒科醫長、日立工廠附設病院醫師。 |

|

|---|

二戰前與戰爭期間執業於臺北、廈門、日本多地,曾擔任臺北帝大醫學專門部講師、兼任赤十字會臺灣支部病院小兒科醫長、博愛會廈門病院小兒科醫長、日立工廠附設病院醫師。

當時臺灣的環境衛生欠佳,痲疹、白喉等傳染病猖獗,嬰兒夭折率高,小孩子普遍營養不良。基於這些現實狀況,魏火曜說:「我學醫的目的既是為了救人,就由新生命開始吧!」

在剛回國從事小兒科醫師時,看的盡是營養不良的小孩,他常感慨:自己費心診治的效果,遠不及他們對一罐奶粉的需求。因此,常在看病後,讓病人帶一罐奶粉回家。他說像這樣的行醫方式,雖然自己的荷包「虧空」累累,但精神卻有無上的滿足。

|

(左)魏火曜小兒科回診實況 (中)魏火曜對次女如琳繪的素描 (右)萬華宅前的三輪車也是魏火曜繪畫的題材 |

1946年學成歸國後,回復原姓名,與父親同住於萬華。

當時臺大醫學院院長杜聰明邀請他擔任小兒科教授,並兼任臺大醫院第二附屬醫院小兒科主任。他後來離開臨床,走上行政,出任臺大醫學院附屬醫院院長,並非厭倦行醫,而是感覺大環境的需要,故在上任後隨即展開一系列影響臺灣醫界深遠的改革措施。

|

|---|

諸如改進人事管理與工作方法、打破沿襲已久的醫護關係,下令護理人員不得再從事幫醫師泡茶等專業以外的雜事,提升其專業地位。

此外,1950年籌設高級護理學校,培育護理人才;樹立住院醫師制度。同時在各科檢驗室之外,另設置中央實驗診斷室,提升整體臨床水準;並擴增門診部科數,增設急診處、嬰兒室、病歷室,改善診斷和治療的水準,提升患者的待遇。

魏火曜先生在臺大醫學院院長任內,參加護理學系畢業慶祝茶會 |

臺大醫學院院長任內,因應醫療人力缺乏的困境,魏火曜將醫學院由醫學系增設為七個學系(醫學系、牙醫學系、藥學系、護理學系、醫學檢驗暨生物技術學系、物理治療學系、職能治療學系),並設立八個研究所、三個博士研究班,為臺灣的醫療衛生體系建立穩固的基礎,使國內醫學教育由殖民化過渡到本土化,確立了臨床制度的完整,並一手推動醫療相關公益事業。

臺大醫學院今天能執醫界之牛耳,並享譽國際,泰半奠基於他任內的勤於耕耘、勇於開創。

值得一提的是,早年小兒麻痺仍在臺灣肆虐,平均每年有近千名兒童因此喪生,成殘者更是難以計數。當時沙賓口服疫苗已在國外普遍使用,他便以小兒科醫學會理事長的身分,極力建議衛生當局進口。經其多方奔走努力,衛生單位終於在1966年採購沙賓疫苗,免費提供兒童接種,有效遏阻小兒痲痺症的蔓延。

如今小兒痲痺症在臺灣近乎絕跡,是他一生最引以為傲的事情。

魏火曜擔任臺大醫學院院長的十九年間,亦正是臺大醫學院的院舍、設備、教學、行政、組織邁向現代化的轉型期。他自稱像是一個「做田人」,把人生中最精華的歲月,投注在這塊醫療土壤,做犂田、整地、播種的工作。

1966年魏教授借調到高雄醫學院,擔任代理院長。當時高醫內部因人事問題鬧得不可開交,他奉命南下,接任院長一年餘期間大力改革,為高醫建立一套行政制度,平息派系紛爭的風波。當時人人以為,他一到高醫,必然會大量安插自己的人馬,但魏院長說:「我只帶一個『誠』先生來!」因而引為杏林佳話,許多人也因此對他的處事風格印象深刻。

魏火曜對國內「醫療完全商業化」感到痛心。他認為人人有權得到應有的醫療服務,且醫院應以服務為目的。社會大眾迫切需要的是肯了解病人、關心病人的好醫生,而不是一部醫療機器。

他不斷強調醫學院教育要培養的不只是看病的能力,更應學習「做人的道理」。他首先提倡將「醫學倫理」列為各醫學科系必修課。

1972年,魏火曜接任教務長,在此之前,未有醫學院教授到總區擔任行政首長之例,在不熟悉其他學院教務之情形下,魏教授仍努力將幾項教務現代化。其任內最主要的政績如下:

一、

二、 三、

四、 五、 六、 |

簡化英文成績單的申請程序。學生申請中英文成績單,只須將教務處留存之成績單影本蓋上鋼章即可,大幅縮短往日申請所需耗費的時間。 僑生來台申請科系,採報到、登記志願,再等候註冊通知, 取消過去徹夜排隊的辦法。 往日聯招闈場內的印刷試卷使用檢字排版,經常在印刷中途 發生脫字現象;建議改為打字製版,並且多製幾版,一有問題就換用新版。 教務處下增設「研究所教務組」,統籌辦理碩、博士班研究生 之註冊、考試、課務等業務。 推動計算機辦理註冊選課和成績登記作業。 打破學校各單位間的本位主義和衙門作風。 |

|---|

此外,教務長任內他除了努力推動教務的現代化,並積極傳播正確的「求學」與「教學」觀念。

|

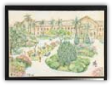

魏火曜從教務長座位角度手繪臺大校園一隅 |

除了行政方面卓越的成就,教務長的行事作風亦深得尊敬。他自律甚嚴,雖處於威權時代,但依然秉持有所為、有所不為的原則。多位往日他帶過的部屬,提起教務長直說,他是一位平易近人、沉默寡言、做事有原則的長者。而且處事時不論對方身分地位的高低,均給予絕對的尊重。魏火曜就是那麼一位令人懷念的教務長。

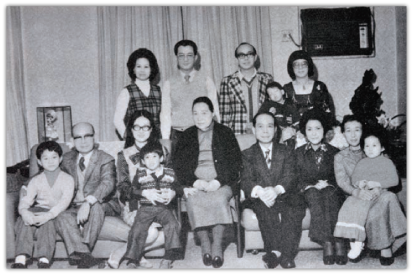

魏火曜與妻子顏碧霞鶼鰈情深,是醫界欣羨的一對偕老仙侶。兩人育有三男二女,其中兩個兒子克紹箕裘,堪稱「醫師世家」。

|

魏火曜先生全家福照片。 前排左一魏柏立(孫)、左二魏火曜、 左三次媳洪朋,手中抱著魏恒立(孫)、中坐者為母親、 右一魏杏如(孫)、右二魏夫人顏碧霞、右三魏炳炎夫人(弟媳)、右四魏炳炎; 後排左起長媳簡素貞、長子魏達成、次子魏康成、魏志立(孫)、二女如琳 |

但最令人傷心的是,1965年長女如圭第二次生產時因大量出血而過世。一家人都是醫生,竟無法挽救女兒生命,讓他深受打擊,從此也領悟人生無常,要把握當下。

魏火曜工作之餘,寄情於繪畫 |

1970年,魏火曜將父親遺下的龍潭約三點六甲田地捐給龍潭農業職業學校,做為該校的實習農場。為紀念其父魏清德先生,該校將農場命名為「清德農場」。

1970年,魏火曜將父親遺下的龍潭約三點六甲田地捐給龍潭農業職業學校,做為該校的實習農場。為紀念其父魏清德先生,該校將農場命名為「清德農場」。

省主席陳大慶特別頒發大匾額給捐地助學的魏教授 |

除了捐地,退休後他也將多年搜集的書籍、文物、繪畫、攝影作品等大量捐出,對象有臺大圖書館、臺大醫學院、歷史博物館、國家圖書館(原中央圖書館)、成功中學、新竹文化局等機構,並捐款給臺大中文系設立魏清德獎學金。

退休以後他反而比以前更忙碌,每天到臺大醫院參加早上八點的小兒科早會,聽取小兒科病歷討論,同時吸收新知;直到後來因健康關係停止之前,他沒有一天遲到。

除了醫學教育會主任委員的工作,他身兼中華民國捐血協會理事長、紅十字會副會長、中華民國心臟病兒童基金會董事長、中華民國兒童癌症基金會董事長等十多個社會公益團體的頭銜,本來打算退休後要拿起畫筆旅行寫生的心願,未曾實現。

這位臺灣醫學界的先鋒前輩自我解嘲說:「『這是廢物利用』,這讓我感覺『沒有時間老去』,也就是『不知老之將至』,而仍然發揮個人的『剩餘價值』。我並非主張人到一定年齡還不應退休,硬要坐在位子上,使年輕人苦無出頭的機會;而是,如果能提供這些身心健康的老人『第二次機會』就好了。」

所謂「第二次機會」是可以諮詢顧問或義工的方式,現在歐美已出現老人退休後再工作的趨勢。顯示老人退休後尚有能用之處,不要輕易放棄。 基於對退休老人的關懷,他更公開發表〈年長公民〉乙文,建議使用「年長」或「高年(齡)」來代稱「老人」。

魏夫人顏碧霞女士在魏火曜剛接任臺大醫院院長時,深知百廢待興的醫院經費拮据,便主動發起召募義工團,不間斷的到臺大醫院擔任摺疊醫療布品、做手術包、捲紗布等工作。這個團體是臺灣的第一個義工社團,初期叫做「婦女贊助會」,後併入醫院志工團隊,直到2003年SARS期間夫人才停止義工服務。

|

1960年元月 魏火曜夫人(右三) 與許瑞雲夫人(右一)、 陳烱霖夫人(右二)、 林天賜夫人 (左) 在臺大醫院當義工時拍攝 (註:陳列夫人穿著的義工制服) |

晚年夫婦兩人生活簡樸,致力於公益事業,他們的生命可說是無止境的付出,也是對生命最動人的禮讚。綜觀他一生的德行與操守,可以用「志在眾生、淡泊名利」做為總結。

在投身醫學教育的三十三年期間,他始終充滿期待與熱情,對國內的醫學教育貢獻厥偉。更因對臺灣臨床與學術研究的貢獻,在1968年當選中央研究院院士。

退休之後,他在擔任教育部醫學教育委員會的常務委員時,積極促進停辦在當時已淪為學店式的藥專、藥學高職學校;規劃護理教育的改革,建立教學醫院的評鑑等,並一直推動中西醫合作研究。

擁有豐富學養與醫學行政經驗的魏火曜,不但是政府各項醫療決策的重要諮商對象,相關醫療公益活動更少不了他。總計他曾參加如臺灣醫學會、小兒科醫學會、家庭醫學醫學會等十數個醫學會,擔任仁濟院、紅十字會、兒童癌症基金會等二十餘個公益團體的理事長、董事長,以及各項公益性無給職的頭銜。直到去世以前,更以八十八歲的高齡擔任中華血液基金會董事長。除了臥病期間,每天準時到捐血中心上班。

國內捐血事業能擺脫「血牛」買賣血液的惡劣形象,步向無償、現代化的管理,亦為他一生的重要事功。

本網站之所有圖文內容授權為國立臺灣大學總圖書館及原著作人所有,請勿任意轉載或擷取使用 © NATIONAL TAIWAN UNIVERSITY LIBRARY

如有其他任何問題或建議,請洽臺大圖書館推廣服務組。電話:(02)3366-4551,email:tulce@ntu.edu.tw。