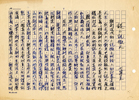

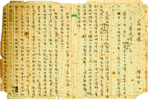

沒有電腦的時代,仰賴紙筆書寫。一張稿紙,綠色線條的小格子,似連綿大畝水田,字,便以千姿百態,密密栽植其上,呈現豐收的盛景。稿子一旦送進排字房印成鉛字,佳作如雲的副刊,從來是打開報紙閱讀的首選。

聯合報副刊時期,日日與四方來稿為伍,往往一看信封上的字體,就能分辨哪位方家來稿;字體眼熟了,彷彿本人的聲容笑貌也躍然紙上

。

|

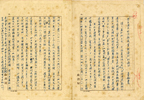

學生時期,無意在書店看見一套明信片,一張白卡紙印著手寫體的詩句:「……山風吹亂了窗紙上的松痕,吹不散我心頭的人影……」字跡修長,氣質儒雅,落款竟是神交已久的胡適。儘管當時幾行真蹟是印刷品,卻生出一種無以銘之的感動,彷彿看見作者本人,臨窗靜坐,凝神書寫,是一種文思湧動的風采。

等日後真正接觸手稿,下意識的想,無論什麼稿子,一旦發到排字房,就可能遭到廢棄的命運,那可是作家一生一世,一字一句的心血!想到一向珍愛自己寫下的隻字片語,惺惺相惜之情油然而生,經手文稿,就這樣幸運的被保存下來了。然為期不久,工作有了調動。

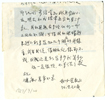

1981年,調任民生報兒童版主編,編輯經驗較為成熟,便訂下為兒童文學作家建置個人檔案的計劃,這一保存,超過三十個年頭,無非是堅信任何一個時代文人的書信文稿,都具有史料保存的意義與價值。

|

本網站之所有圖文內容版權為國立臺灣大學圖書館所有,請勿任意轉載或擷取使用 © 2014 NTU Library All Rights Reserved.

如有任何問題與建議,歡迎您與我們聯繫。 TEL | +886-2-3366-4551 E-Mail | tulce@ntu.edu.tw