典藏導聆

此批典藏收錄了近6,000張1900-1950年代發行於臺灣、中國、日本、馬來西亞、新加坡等地之78轉唱片,其涵蓋之時間、空間、樂種範圍甚廣。它們除了是聲音與音樂的載體,也是遺留給世人的有聲線索,讓我們得以窺見當時社會的民俗風情、傳統音樂戲曲之沿革,也引領我們認識唱片工業的興衰發展、歌謠創作與傳唱等種種故事。

1914年,臺灣音樂的首次錄音

1914年,日本蓄音器商會[1]的駐臺機關「日蓄臺北出張所」,邀請北部客家藝人共十五人前往日本東京錄製唱片,歷時數年,錄製共59張客家唱片,包括八音、北管、山歌小調、三腳採茶戲、改良採茶戲等。這批錄音發行時,唱片上的圓標印的是一隻金色的老鷹,並註明「FORMOSA SONG」,代表源自於臺灣的聲音,唱片編號為4000-4117,每面一個編號。本典藏計有16張首批錄音之唱片,其中《點燈紅》為臺灣第一張臺語錄音唱片;《三伯英臺》為第一張歌仔戲錄音,實為珍貴史料。

[1]日本蓄音器商會(簡稱日蓄)是臺灣日治時期經營時間最長的唱片公司。該公司前身為「日米蓄音器製造株式會社」,成立於1907年,由日美兩方合資,是日本第一家自製留聲機和唱片的公司。1910年,由於日資的增加,該公司改名為「日本蓄音器商會」,並在同年11月成立駐臺機關—「日蓄臺北出張所」,由岡本檻太郎主持業務。1927年之後,美商古倫美亞入主日本蓄音器商會,大舉擴張在臺灣的業務;1931年正式改用古倫美亞唱片的音符商標;1945年終戰結束營業,前後長達三十五年。

資料引自: 王櫻芬。2008。〈聽見臺灣:試論古倫美亞唱片在臺灣音樂史上的意義〉。《民俗曲藝》160: 169-196。

1930年代,臺灣流行歌的誕生

1920年代末至1930年代可說是臺灣唱片工業與流行歌發展之黃金時期。此時期除了最早在台經營的古倫美亞公司(前身即為日蓄),屬於日資的勝利、泰平、朝日(鶴標)、日東等唱片公司也相繼進駐。而本土唱片公司的營運也在此時期達顛峰,包括羊標、奧稽、文聲、博友樂、美樂、東亞等。

在這短暫的十年間,由於新科技與都市化發展,以及唱片公司廣納專業作曲、作詞家與歌手等內外條件,使得歌謠創造逐漸打破傳統七字一句的格律,以更為活潑、白話的形式打入庶民生活中,流行歌於焉取代傳統戲曲而盛行。許多令人追仰的詞曲創作者與歌手,如鄧雨賢、李臨秋、陳君玉、周添旺、陳達儒、姚讚福、歌手純純、青春美、秀鑾等,即是在此時期創作出至今仍膾炙人口的經典歌謠,包括望春風、雨夜花、四季紅、月夜愁、心酸酸、青春嶺…等。

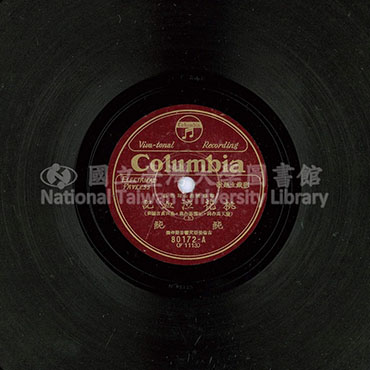

根據相關文獻,1932年由古倫美亞公司發行的電影宣傳歌曲《桃花泣血記》(編號80172)普遍被認定為臺灣第一首流行歌。然而更早在1929年,由日蓄飛鷹標發行的《烏貓行進曲》(編號19005),其唱片圓標上即已出現「流行歌」字樣,其曲風帶有西洋管弦樂的元素,亦被認為是臺灣流行歌之創始。(關於臺灣第一首流行歌的界定有不同角度與討論,在此不做更深入探討)

資料引自 : 林良哲。2015。《台灣流行歌:日治時代誌》。臺中市:白象文化。

大時代下的留聲紀錄

在此批典藏中,除了有音樂作品,也有重要的歷史記載。諸如清朝代國歌《李中堂樂》、國父孫中山先生生平唯一之錄音紀錄、蔣宋美齡女士於美國眾議院之演說等。

《李中堂樂》

清朝訂定國歌起源於19世紀末、20世紀初。19世紀後期至20世紀初,清朝曾先後使用《普天樂》、《李中堂樂》、《頌龍旗》作為其半官方國歌或代國歌。1896年(光緒二十二年),清政府派遣北洋大臣、直隸總督李鴻章以外交特使的身份,赴西歐和俄羅斯訪問,因為要在歡迎儀式上演奏來賓的國歌,所以找了一首王建的七絕詩加以改編,配以家鄉安徽廬劇中的「倒七戲」配樂,臨時作為國歌,後來成為清朝對外場合之代國歌。稱《李中堂樂》。

《勉勵國民》

此外,本典藏也有國父孫中山先生生平唯一之錄音紀錄。1924年5月30日,孫中山先生應上海《中國晚報》社社長沈卓吾請求,在廣州「南堤小憩」作題為《勉勵國民》留聲製片講演,號召國民猛醒,立志拿革命的主義去救國,以求中國與列強並駕齊驅。為方便全國受眾收聽,演講內容特使用普通話和廣州話(粵語)兩套語言進行灌錄。後《中國晚報》將其製成國語及粵語唱片,向國內外各地廣為發行,使革命家孫中山的聲音從此「得永與國人相接」。

《蔣夫人在美國會演詞》

1943年,中國獨立對日抗戰進入最艱苦階段,為爭取美國對中國抗戰之支持和同情,蔣夫人宋美齡女士於同年2月18日至4月4日訪美期間,先後至美國國會、紐約市政廳、紐約麥迪遜廣場、威斯理大學、芝加哥體育館、舊金山市政廳、洛山磯好萊塢等處發表7次演說。蔣夫人訪美於各地掀起了一陣蔣夫人旋風。因為當時蔣夫人是第一位受邀請而到美國國會發表演說的東方女性,更是第一位在美國國會發表演說的中國人。