「器之函,或高八寸、長八寸,廣半之。中藏機關樞紐,別有筩三十或四十不一。製器者,每筩敷以電器;使人歌,歌聲為電攝筩中。他語言,亦攝之。一筩一曲,曲如其筩之數。臨聽時,置筩函上;將機鼓動,眾聲齊出。一曲終,易一筩,數十筩周而復始。筩攝語言者,即傳語言,聽之無不肖。價或百餘金,或數十金。價高者聲亮,賊則聲窳。是器製自西洋,近日處處有之。僕尚未之見,聞諸沉君云。」

洪棄生(1993)。洪棄生全集-寄鶴齋詩集。南投:臺灣省文獻委員會

註:洪棄生為清末日初文學家

聲音與時間是流動的紀錄,它不斷往前,不留一絲痕跡。一直到美國發明家愛迪生(Thomas Alva Edison, 1847-1931)發明留聲機(Phonograph / Gramophone / Talking machine)後,聲音的足跡才開始被留下來,並且可重複播放與大量複製,而此項特殊的聲音印刷術,更開啟了影響人類生活甚鉅的龐大音樂產業,也使聲音所醞含的歷史得以保存下來。

在人類還不知道如何將聲音「存起來」前,聲音是如何被看見,又如何被存放在有形的載體裡,讓我們可以一次又一次的播放呢?關於聲音留存方式的突破,一定得提到兩項重要的發明,一個是1857年法國印刷技師里昂‧史考特(Leon Scott, 1817-1879)製作的「聲波振記器」(Phonautograph),他用這台機器將聲音轉換成波形,將聲音紀錄了下來。

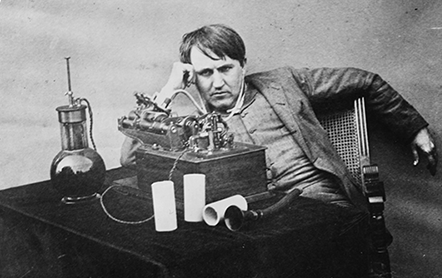

接著,根據法國科學家查理‧克羅(Charles Cros, 1842-1888)的錄音原理論文,1877年愛迪生研發了第一台留聲機,聲音從此刻起被保留起來,並且能被重複播放。根據這台留聲機的原型,之後又陸陸續續發展出各式各樣的留聲機與聲音載體(Carrier)。

愛迪生於1927年解釋1877年第一次錄音的狀況。

資料來源:Thomas A. Edison (1927.8.12). Mary had a little lamb. Retrieved November 12, 2015, from https://archive.org/details/EDIS-SCD-02

參考文獻:

浦端忍(2015.3)。聲音的紀錄!留聲機的歷史(李建銓譯)。

大人的科學,9,8-13。臺北市:天下雜誌。

留聲機的播音系統可簡單地分為兩個部分:「留聲機本體」與「留聲機的聲音載體」。

留聲機所有的錄音與播放過程,都是透過類比方式記錄與傳遞,其中不透過任何電子訊號的轉換,因此有些使用者會認為透過留聲機放送出來的聲音,比數位音檔或者黑膠更加真實。

從外觀來看,留聲機有木頭也有金屬材質,這些除了質感不同,也會影響播音的品質。另外大部分留聲機是不插電的機械式器具,上緊發條後,並透過三組飛輪及鋼片穩定其轉速,使其穩定的帶動聲音載體。

不若現代播音設備有調整音量的按鈕,留聲機本身大多是透過硬體的不同來調整音量,比如留聲機的唱針越短越粗音量越大,反之越小。留聲機也透過唱針讀取「唱片」(Record)上的聲軌後,將其資訊轉換傳送至擴音設備播送。唱針採用低硬度的材質,目的是為了在「唱片」快速運轉時,減少唱針對其表面的磨損,因此唱針容易磨鈍。唱針的材質非常多樣,主要有金屬的鋼針與植物材質的竹針。

另外也是調整音量大小的部分,就是其喇叭花筒。透過唱針讀取聲音載體上的聲軌後,經由唱臂將其資訊傳遞到喇叭花筒,使其音量擴大。另外,部分留聲機也能藉由其機械本體設計過的木門,透過開闔控制送出的音量。值得一提的是,愛迪生設計的第一台留聲機,並無喇叭花筒,也無木門,僅靠橡膠軟管接在耳朵上,雛型如現在的耳機。

1901年留聲機型錄上的古倫美亞留聲機

出處:Maison de la Bonne Presse (1901). Retrieved November 12, 2015, from http://www.archeophone.org/catalogues/la_bonne_presse/La%20Bonne%20Presse%201901%20p%20006.jpg

1888年6月16日愛迪生與圓筒型留聲機

出處:Unknown (1888.6.16). Thomas Edison listening to a wax cylinder phonograph at the Edison laboratory, Orange, N.J.. Retrieved November 12, 2015, from https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/6d/Thomas_Edison_listening_to_wax_cylinder%2C_1888.png

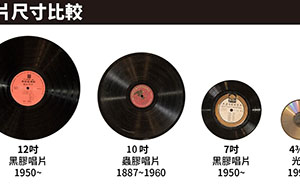

關於留聲機的聲音載體,也就是留聲機唱片(Phonograph Record),若依據外型,主要有圓筒型唱片(Cylinders Record)與圓盤型唱片(Disc Record)兩種,最初都簡稱為「唱片」(Record)。

依據圓筒型唱片的播放原理所再生的音質,其實較後來研發的圓盤型唱片好,不過因其存放與複製不易,圓筒型唱片漸漸被圓盤型唱片所取代。

影片說明:圓筒型唱片播放實錄。

出處:國立臺灣大學圖書館拍攝。

圓筒型與圓盤型唱片

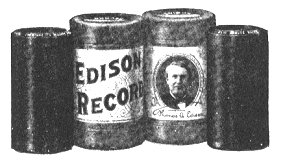

圓筒型唱片(Cylinders Record)

1877年由愛迪生發明,1890至1915年被普遍使用,在圓盤型發明之後逐漸被取代。其設計原理是依據愛迪生發明的留聲機延伸,錄音時透過針頭在旋轉中的圓筒上刻行聲軌,播放時經由針頭讀取刻出的聲軌,重現錄製的聲響。

圖說:Edison Cylinder Records with packages。 出處:Edison Cylinder Records with packages(1910). Retrieved November 12, 2015, from https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/cc/CylinderRecordsWPackage.jpg

圓盤型唱片(Disc Record)

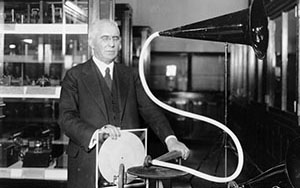

圓盤型是1887年由Emile Berliner發明。圓盤型唱片成本較圓筒型低,且容易複製,很快取代圓筒型成為市場上主流,也是現今CD、DVD、藍光光碟的雛型。

Emile Berliner 與圓盤型唱片和圓盤型留聲機。

出處:Unknown(between 1910 and 1929). German-American engineer Emile Berliner with the model of the first phonograph machine which he invented. Retrieved November 12, 2015, from https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/98/Emile_Berliner_with_phonograph.jpg

蟲膠唱片與黑膠唱片

圓盤型唱片依據製作材質,主要分為蟲膠唱片(Shellac Discs)與黑膠唱片(Vinyl Record)。

蟲膠唱片(78轉唱片/SP)

蟲膠唱片發行時間約在1890年到1950年,材質主要取自東南亞、印度一帶胭脂蟲(Coccus Lacca)的分泌物,故稱為蟲膠唱片。臺灣日治期間發行的唱片材質,多屬於蟲膠唱片,唱片質地硬且容易碎裂,加上現有留存的唱片都年代久遠,所以收藏上格外不容易。蟲膠唱片一面轉完約四分鐘左右,通常一張蟲膠唱片會收錄兩首歌曲,正、反面各一首。由於蟲膠唱片會維持每分鐘78圈的轉速,因此又稱之為78轉唱片(78rpm Records),而它又是圓盤型唱片中最早的標準轉速,所以也稱「SP」(Standard Play)。

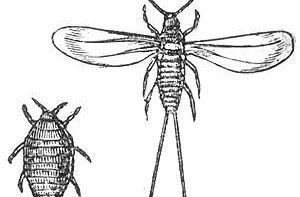

1881年胭脂蟲的手繪稿,左邊為雌胭脂蟲。

出處:Henry Hartshorne, M.D.(1881). Cochineal drawing.Retrieved November 12, 2015, from https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/a8/Cochineal_drawing.jpg

_04_ies_editeds.jpg)

雌胭脂蟲。

出處:Frank Vincentz (2008.3.4). Dactylopius coccus growing in Barlovento, La Palma, Canary Islands.Retrieved November 12, 2015, from https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/c8/Dactylopius_coccus_%28Barlovento%29_04_ies.jpg

黑膠唱片(33轉、45轉唱片/LP唱片)

黑膠唱片於1940年代後興起,主要流行於1950至1980年代,以聚氯乙烯(Polyvinyl Chloride)為主要材質,故稱之為黑膠唱片。相較蟲膠唱片,黑膠唱片不易破碎,且有更精細的聲軌與音質,因而問世後逐漸取代蟲膠成為主流。黑膠唱片轉速為每分鐘33又1/3轉與每分鐘45轉兩種,使得同樣面積下,可錄製時間也變長,故又稱33轉唱片、45轉唱片或「LP」(Long Play)。

影片說明:圓盤型留聲機播放實錄。

出處:國立臺灣大學圖書館拍攝

參考文獻:

徐麗紗、林良哲(2007)。從日治時期唱片看臺灣歌仔戲。宜蘭縣:傳藝中心。

參考文獻:

浦端忍(2015.3)。聲音的紀錄!留聲機的歷史(李建銓譯) 。大人的科學,9,8-13。臺北市:天下雜誌。

參考文獻:

郭思蔚(2012)。唱片收藏面面觀:一個樂迷到收藏家的歷程。臺北市:有鹿文化。