當年,伊能嘉矩透過踏查資料來詮釋臺灣。

今日,臺灣藉由不同形式和管道來檢視與再現伊能嘉矩。

百年前伊能累積的田野資料與族群知識,是當代臺灣族群復振運動與地方文化建構的重要參考資源和對話對象。

尤其是伊能曾感嘆過已漢化或即將消失一些的平埔族群,自1980年代以來透過文化復振,重新建立了族群意識與身份,活躍在現今的臺灣社會。

伊能嘉矩,昔日作為研究者,收集臺灣資料建構臺灣知識。今日作為被研究者,在歷史書寫中,持續地被對話、批評,與超越。也在各種文化展演的場合,不斷地被挪用和再現。

伊能可以說是臺灣文化發展的一位不在場參與者。當代臺灣文化的多元迴響,我們再度以不同形式看到了伊能的身影。

過去,是伊能踏查臺灣。

今日,是我們再踏查伊能。

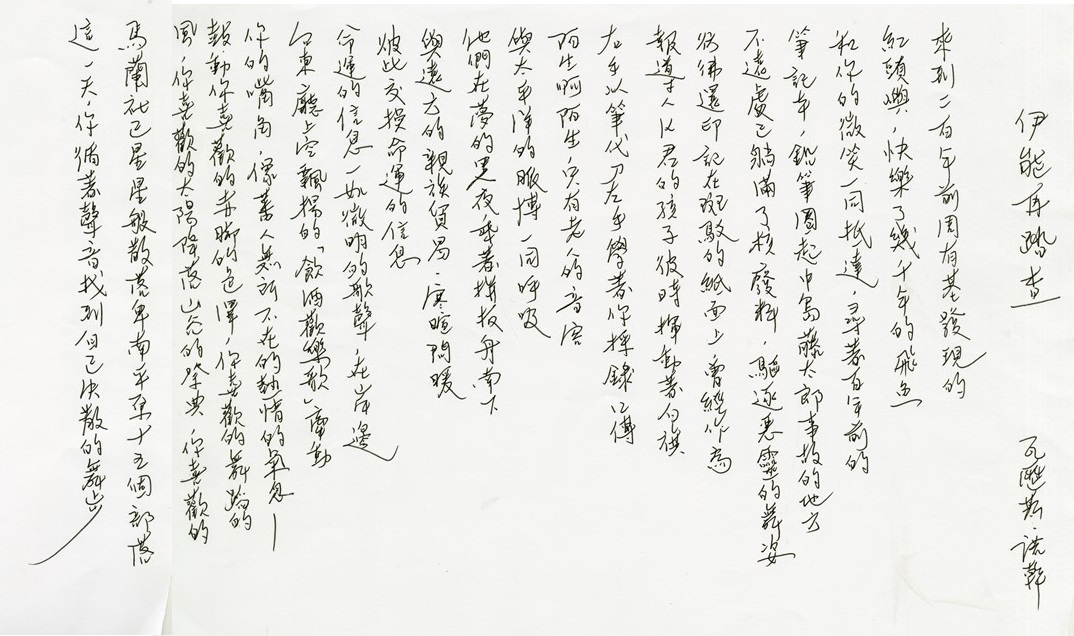

〈伊能再踏查〉(瓦歷斯‧諾幹提供)

泰雅詩人瓦歷斯‧諾幹1990年代的後殖民反思,閱讀伊能的殖民地人類學,我們看到了什麼呢?

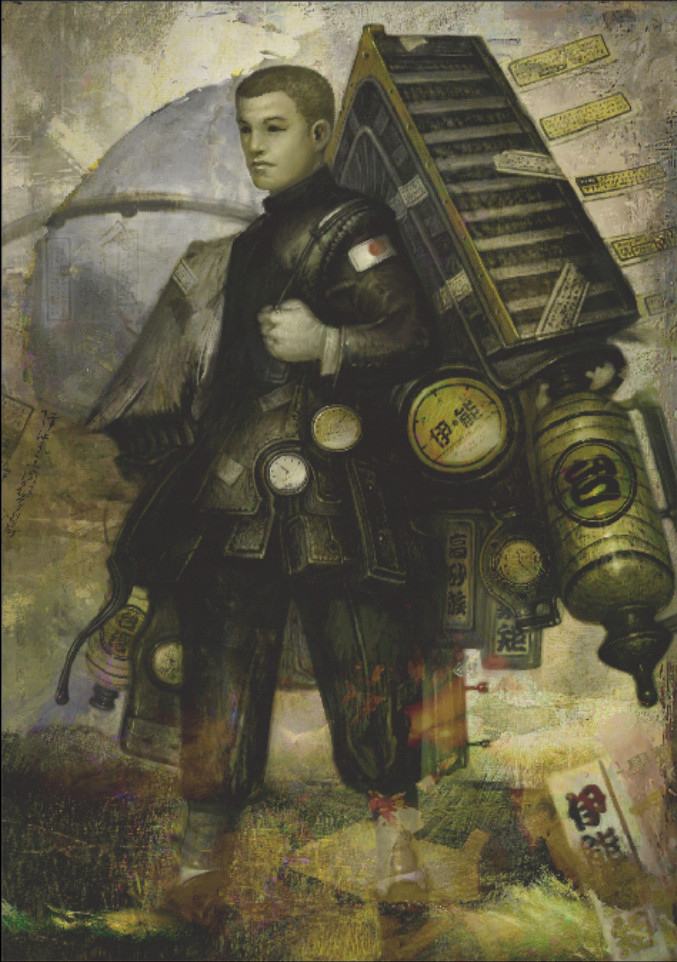

〈厚塗蒸汽龐克風伊能嘉矩)(氫酸鉀提供)

當代臺灣的文化實踐,伊能嘉矩成為漫畫的主角。透過圖像藝術,我們追尋研究者與被研究者的關係。

本網站之所有圖文內容版權為國立臺灣大學圖書館所有,請勿任意轉載或擷取使用 © 2017 NTU Library All Rights Reserved.

如有任何問題與建議,歡迎您與我們聯繫。 TEL ▏+886-2-3366-4551 E-Mail ▏tulce@ntu.edu.tw