本次特展運用既有的臺大圖書館與人類學博物館館藏、資料庫資源(書籍、手稿、標本、影像、地圖、素描)等資源,將1928年以來分開典藏的伊能嘉矩的手稿、藏書與物質文化標本,在展覽中結合,讓文件與物件互相呼應,在共有的歷史脈絡中,呈現彼此的互相關係。

在展場中,文物擺設於伊能採集該文物的區域,並在故事地圖中,進一步呈現其相關的族群資訊,同時各件文物,也附上QR code,進一步可以延伸到人類學博物館建置的館藏資料庫,查詢更豐富的物件訊息。

噶瑪蘭族木雕屋版 Kavalan Carved House Plank

|

NTUMA #360

L. 100 cm, W. 28.5 cm, T. 3 cm

伊能1896年採集於宜蘭辛仔罕社

家屋的雕刻壁板,噶瑪蘭語稱為『asivok』;伊能曾記載當他於1896年10月至宜蘭調查時,曾聽總頭目振金聲及社中老人提起,過去傳統的舟形房屋,壁板多雕有紋樣,用以裝飾房屋增加美觀(伊能1896,東人129:88)。這些木雕板多為年長者閒暇時所雕。清末由於附近地區匪亂,舊屋被焚毀,房屋雕板也隨之消失;因此一百年前伊能所見的當地房屋皆已全部改為漢式。他在『貂山冷水』調查日記中提到在當地看見兩件雕板,一件是在辛仔罕社,釘在家屋旁作為補修倉庫的材料;一件在擺里社,用以圍擋豬圈(臺大圖書館館藏《伊能文庫》M035)。

|

人類系所藏的木雕板,由釘孔的記錄推測可能採自辛仔罕社。此件長方形壁板雕有淺浮雕紋飾,板面中間為二個人像,臉部五官分明,左右一對向外的大耳、穿耳孔,頭頂因超過板面而省略;軀幹內雕有乳紋和肚臍,手與腳朝外、下肢膝蓋向外彎曲呈蛙形狀、膝部並有穗狀裝飾。雕板的右側是同心圓形、圓心有花形紋;左側是直線交叉構成的斜方格紋、菱形紋,紋飾呈橫向並列,原來應該是橫向釘掛的壁板。伊能曾分析噶瑪蘭雕板花紋組成,認為其裝飾風格表現二點特徵:(1)具象紋樣在中央,如人、鹿、魚紋;而抽象幾何紋樣在周圍,如直線紋、曲線紋;伊能分別稱之為「內畫」和「外畫」。(2)圖案構圖採用並列和散佈兩種形式將平面空間充分利用(伊能1896,東人129:89)

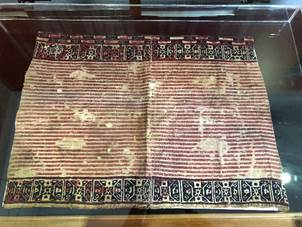

噶哈巫族織花布塊(長衣下半部)Woven Cloth of Kaxabu (Part of Upper Garment)

|

NTUMA #219

L. 62cm, W. 45.4cm

二片織布接合而成,白麻布為底,紅、黑兩色毛絨線夾織成花紋。上、下二區有黑紅色塊狀幾何織紋,中間區塊為紅色平行細條織紋。織布塊上端有明顯的裁減痕跡。這件織花布塊是伊能嘉矩自埔里採集所得,從織紋圖案和組合結構推測,應該是噶哈巫族或巴宰族長衣背面下端的織花部分。 |

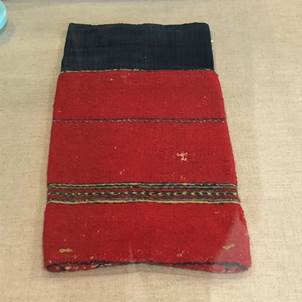

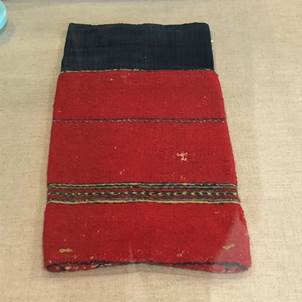

泰雅族織花煙草袋 Atayal Woven Tobacco Bag

|

NTUMA #189

L. 27.5 cm, W. 12.7 cm

煙草在十六世紀左右開始傳入台灣後,使用煙草的風氣很快地在台灣盛行,並深入原住民各族群的生活當中(Blusse & Roessingh 1984:72)。泰雅語稱煙草為『tamako』,明顯可見是採借的外來語(伊能1896,東人122:305)。泰雅男女皆普遍喜愛吸煙,他們在田園中栽種煙草,並將乾燥的煙葉搗成碎末,放入煙斗中吸用。外出時,亦隨身攜帶煙斗和煙草。

|

此件長筒形小口袋就是裝煙草的袋子,主要以美麗鮮豔的織繡布袋製成,與一般常見的皮製或籐編煙草袋不同,應該是搭配盛裝時的配件。本件標本採自麻必浩社(Mapiruhao),可能是伊能1897年11月至該社調查織布時採集的樣本(楊南郡譯1996a:150)。以織花布塊圈縫成四方形的長筒狀袋身,兩端再加上黑色棉布鑲邊而成。

泰雅族無袖織花長衣 Atayal Sleeveless Long Upper Garment

|

NTUMA #210

L. 94.5 cm, W. 49.7 cm, Armhole 19.2 cm

伊能1897年採集於苗栗麻必浩社

長衣,是泰雅男子最基本的服裝型式之一,通稱為『lukus』;包括無袖和有袖兩種。原型的無袖長衣特徵為無領、無袖、開前襟、衣長及膝、長寬比例約2:1。其分類概念非常複雜,可因使用材料的不同(如麻線、棉線、毛線);或織法運用的不同而有lukus malat、lukus pahing、lukus lmwan、lukus cinbiran、lukus cbiran等不同稱呼(中研院民族所1996:82)。此外,也可因織布花紋圖案的不同而區分為lukus tu-iuk、lukus bunan、lukus tumumu、lukus lumuan、和lukus tunpahun等不同名稱(李亦園等1964:319)。

伊能採集的這件無袖長衣,是典型的方衣形式,未經任何剪裁裁。製作時將二片織好的長條布塊直向排好,從肩部折為前後兩半,後面縫合成為背部;左右兩側縫合但上端腋下部位空出做為袖口。長衣以白色麻線、紅色和深藍色毛線挑花織出美麗的直線紋、交叉紋、曲線紋和菱形紋等幾何紋。

|

正面僅裝飾腰部區塊、背面胸線以下全部裝飾織紋裝飾,可能與社會階序、穿著場合、家族傳統、或地理區域有關。也是明顯的視覺符號,提供了作為文化區辨和表徵的訊息。

泰雅族籐帽 Atayal Rattan Cap

|

NTUMA #315

Dia. 18.8 cm, H. 9.8 cm, T. 0.5 cm

籐帽,主要為泰雅族男子外出時所配戴,原語稱之為『kabobo』(伊能1896,東人122:304)。它不但具有保護頭部的實用功能,有時也具有裝飾美化和展現身分的作用。最普遍的籐帽型式是無邊碗型,偶而也有些附加帽簷的型式。外罩熊頭皮或豹皮之籐帽,是善於狩獵者的象徵。最特殊的是前額中央鑲縫有圓形白色貝板『mayon』之帽,僅限獵頭勇士才有資格配戴。伊能採集的幾件籐帽都是常見的無邊碗型帽,型式大小極相似。製作皆採細籐篾以簡單螺旋編法交錯編繞而成;有些兩側編有籐環以綁繫帽帶。 |

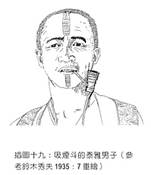

泰雅族煙斗 Atayal Pipe

|

NTUMA #229-4

L. 16.3 cm, H. 6 cm, Pipestem L. 13.7 cm

泰雅族的煙斗,稱為『tooto』,是極為普遍的私人隨身物。煙斗大都為竹製,主要利用短竹根挖空作為煙碗,底部一側穿孔,插上細竹管當作煙管。碗部以天然竹節為底,把竹根糾結突起的圈狀紋理,打磨處理後成為煙斗的紋飾。有些煙斗表面還以線雕法雕有細緻的黑色幾何紋飾,以增加美觀和表現裝飾特色。

男女使用的煙斗似乎有基本形式的差異。男子煙斗的煙管較短,女子煙斗則煙管較長(國分直一1981:419)。此種差異可能與女子常將煙斗插在頭髮上攜帶有關。伊能採集的這件煙斗的煙管較短,約13公分左右,可能是男子使用者的煙斗。 |

泰雅族口簧琴 Atayal Jew’s Harp

|

NTUMA #387

L. 10 cm, W. 1.5 cm, T. 0.2 cm

口簧琴在台灣原住民各族群中廣泛使用,基本構造大致相同,以一截長約10公分的小竹片做為琴身,中間穿有長孔,安置細長舌舌狀的竹或銅製簧片,琴身兩端鑽孔穿繫麻繩。吹奏時左手持琴置於唇間;右手不斷拉扯右端麻繩,震動琴簧發出嗡嗡聲,並隨口腔形狀變化發出不同的音調。

泰雅族口簧琴的簧片數特別複雜,一般較常見一至三片,最多可達七、八片,簧片寬窄厚薄不同,可以產生高低不同的音階。伊能採集的這件口簧琴,是屬於單片竹簧形式,原語稱為『lubo』。口簧琴多用於獨奏,由於琴聲輕微細緻如說話般,據說過去經常是青年男女於表達情意時所吹奏。伊能提到泰雅人對口簧音調的形容為『waiohu-waiohu』,並曾引用一段《彰化縣志》的描述,說明口簧聲音的特性:「如切切私語不能遠聞,而纖滑沈蔓自具一種幽響,貓踏與番女潛相和,以通情好」(伊能1896,東人122:305)。 |

漢式籐編火籠 Han Chinese Rattan Brazier

|

NTUMA #291

D. 19 cm

這件籐編提籃狀器物,是早期漢人常用的可攜式火炭暖爐。底部以細密的柳條編法編有一圈厚實的底座,籃身上半部以鏤孔編法編製而成,籐籃中間嵌放一個放置火炭的碗狀陶製爐身。這種小型火炭暖爐,使用時可以放在棉被內取暖。 |

道卡斯族木甑 Taokas Wooden Steamer

|

NTUMA #273

Container H. 28.4 cm, Ft H. 11.2 cm, Mouth Dia. 21.3 cm,

Waist Dia. 8 cm

平埔各族使用木甑蒸食,舊志中早有記載;如1830年《彰化縣志》「番俗篇」器用條所記:「甑以大木刳,虛其中若桶,編篾為臍」(周璽1962:301)。

伊能採集的這件木甑,是以整塊木刨製而成的有腰木甑,包含上層器身和下層圈足二部份;開口向上的桶形器身用以盛裝食物,開口向下的喇叭形圈足用於加高距離隔水加溫。器身底部與圈足接合的細腰處鑿空相通,以使蒸氣通過。

木甑使用時並非直接置於火上燒煮,而是放置於有水的陶鍋或鐵鍋內加熱;食物則放置於木甑器身內鋪墊的編篾中隔上;鍋內水沸時,蒸氣通過甑底和中隔的洞孔將食物蒸熟。 |

巴宰族竹杯 Pazeh Bamboo Cup

|

NTUMA #268

Dia. 4.5 cm, H. 21 cm, D. 16 cm

此件盛酒竹杯,是截取一段竹筒而成之平口直身杯。杯身利用天然竹節之橫隔為底,底部橫隔以下的筒壁刻有七個三角弧形鏤空,形成類似有孔圈足之裝飾效果。杯表口緣和圈足部位雕有曲齒紋、交叉紋、斜方格紋和菱形紋等線雕紋飾;筒身中央亦間隔刻劃有一圈九個特殊記號。此杯的採集處沒有明確記載,但其裝飾計概念、雕刻技法、圖案排列、甚至所有者標記,都和前述的巴宰族木杯極為相似。二者對比,可發現同樣的裝飾觀念,運用在二種材料不同,但用途相似的器物上。 |

巴宰族雕刻木杯 Pazeh Wooden Cup

|

NTUMA #237

Dia. 9 cm, H. 13.3 cm, Ft. H. 5 cm, Cap. 210 c.c.

平埔族群使用的飲酒器,除了較常見於北部地區的螺碗之外,其他主要是木杯和竹杯。伊能採集的此件巴宰木杯,呈細腰臼形,上為平口杯身,下為喇叭形圈足。圈足鏤空七個直條形孔,杯身附有帶孔雙耳,可作為飲酒時的握柄,現有一耳已殘缺。口緣和圈足施有一圈對稱排列的交叉紋、曲齒紋、和斜方格紋線雕裝飾。杯腹中央並刻劃有特殊符號,伊能認為這應該是代表器物所有者的辨識記號(伊能1908,東人272:43)。由此可推想巴宰族有財物專屬和所有權的觀念。此酒杯精美的器型和雕刻,也充份地表現出巴宰的木雕技術、藝術風格,以及對飲食用具的裝飾觀念。 |

大武壠族繡片頭巾 Taivoan Embroidered Head Cloth

|

NTUMA #198

L. 203.5 cm, W. 43.8 cm

平埔族以布巾包頭的紀錄,常見於早期文獻,如康熙61年(1722年)巡台御史黃叔璥所著《台海使槎錄》〈番俗六考〉中提到『北路諸羅番』:「番婦頭無妝飾,烏布五尺蒙頭曰老鍋」;『南路鳳山番』:「恐髮散垂,各以青布纏頭」(黃叔璥1957:136、145)。自乾隆23年(1758年)起,因清朝政府開始推行歸化熟番仿漢俗薙髮留辮的政策(溫吉編譯1957:88),平埔各社男子纏頭者已不多見。但女子纏頭巾的風氣持續很久,伊能1896年在淡北附近北投社和毛少翁社調查時,仍見到傳統婦女髮式為「把頭髮從前額分梳,在後腦束成兩綹挽在頭上,用黑布包纏起來」(楊南郡譯1996:80)。1940年代國分直一在台灣南部聚落調查祀壺時,還提到平埔族老婦人「在家用黑棉布包髮纏頭」之特色(國分直一1981:223)。

|

此頭巾具有典型平埔式頭巾的裝飾特性,主要以青黑長條棉布塊為底,兩端貼縫繡片為飾;繡片採平針繡法以淺黃、紅、藍色絲線繡出鮮豔的幾何紋與花葉紋樣;頭巾邊緣原本間隔垂綴一排淺黃、紅、藍色小絲絨球垂飾,現已有部分脫落遺失。此件標本僅記載『平埔族』,詳細採集地點不明。從刺繡紋樣推測,應該是大武壠族人儀式盛裝時使用的頭巾。

平埔族木雕人像 Ping Pu Wooden Figurine

|

NTUMA #234-5

H. 14.3 cm, W. 9.3 cm

伊能採集的幾件木雕彩繪人像,雕刻風格和裝飾相當特殊。原始紀錄記載這些雕像是漢式神像,但由其裝飾風格和雕刻手法來看,推測應該是少見的平埔立雕人像。不過,由於資料有限,還無法肯定雕刻的人物究竟是平埔祖先像,或是仿漢式的神像。

本件雕像人像比例較寫實,站立於八角形彩繪底板中心,臉部細眉小眼、嘴邊有短鬚、頭頂繫雙髻,身體呈圓柱形,雙手合於腰前,著寬長袖長袍,袍前胸部位繪有特殊花形紋飾,雕像表面佈滿精緻鮮豔的綠、紅、藍、黑、白色彩繪裝飾。此像原本由正、反面兩半合併組成,現僅存正面一半,背後一半脫落遺失。這件木雕人像的服飾裝扮雖然顯現漢式服飾特徵,但其造型卻非常獨特,雕繪風格也不同於漢人神像,應該是二種文化特性的融合現象。 |

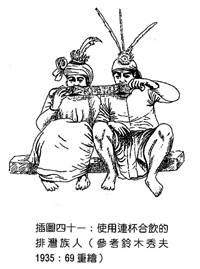

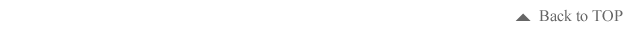

排灣族連杯 Paiwan Wooden Twin-cups

|

NTUMA #236-2

L. 61.2 cm, H. 6 cm, D. 4.7 cm

排灣族群合飲使用的連杯稱為『ragal』。使用時,二人並立或並蹲,一人以左手持握、一人以右手持握,同時端杯而飲。連杯皆為木製,其造型相當特殊,二個菱形的升杯,中間以直柄相連,外側兩端並有握柄供兩人執握。一般連杯幾乎都是二人用的雙連杯,偶而也可見三人合飲用的三連杯。由於連杯多在歡宴或儀式祭典場合飲酒用,因此大多施有精美的雕飾或鑲嵌裝飾。

伊能採集的這件連杯,表面以淺雕手法雕滿細緻繁複的紋樣,圖案包括三首人形紋、人頭紋、百步蛇紋、以及豬、鹿、鳥和火槍紋等。杯表無外加塗色,呈現略黃的木質原色。從雕有人頭、百步蛇紋樣推斷,本件應是專屬頭目或貴族家系所用的連杯。據伊能在《Payowan蕃俗志》記載,雕有人頭和人形紋的連杯,主要是在祭祖和馘首儀式時使用,並先由首長與馘首者同飲。平時如有族人犯用此種連杯,需罰豬一頭、酒一甕,並摧毀該杯。通常連杯皆採質地堅硬的木材製成,製作技術並不普遍,一社僅二、三人擅長而已。 |

排灣族刺繡佩袋 Paiwan Betel Nut Bag

|

NTUMA #196

L. 15.8 cm, W. 33.7 cm, Shoulder strap 148.5 cm

排灣族隨身佩戴的小袋稱為『rapac』。由於經常用於放置檳榔、荖葉及食檳榔用具,如小刀和石灰等物,因此常被稱為檳榔袋。排灣族的小佩袋主要以黑、白色棉布縫製,多施有刺繡紋樣裝飾。袋身呈梯形或半圓形,上端覆有正方形的摺蓋,袋內還有二、三夾袋。

伊能所採集的三件小佩袋都以白棉布為底,上有幾何繡紋。其中本件袋身為梯形,背帶外加,綁繫在袋身二側的雙耳上,袋身與背帶都有密布的紅、黑色細緻繡紋。 |

排灣族石雕祖先像 Paiwan Stone Ancestral Statue

|

NTUMA #233

L. 29.3 cm, W. 9.6 cm

排灣族貴族家屋前庭的司令台,經常安置有代表祖先神靈的石雕柱像,稱為『saorai』。伊能認為排灣族祖先雕像有二種類型,一是較常見的具體人形雕像;另一種則如伊能採集的此件標本,為蛇頭人身雕像(《Payowan蕃俗志》手稿)。他在1900年7月至南台灣山區調查時,曾在恆春附近kuruguru社(伊拉社前身)見到大頭目家前庭右方立有二個高約90公分的板岩石雕人像。一為人頭立雕像,一為蛇頭立雕像(楊南郡譯1996:400)。鹿野忠雄將此種前庭豎立的石像視為獨石的一種;據他研究,豎立此類石柱,一方面是為紀念祖先,另一方面則用以懸掛剛獵回的人頭(宋文薰譯1955:82)。

此件祖先石像,就是伊能所謂的蛇頭人身石雕祖先柱;由板岩打製出簡單的立像輪廓,無細部五官或四肢的雕刻。石像體型很小,細頸平肩,頭部略似蛇頭呈五角形。國分直一推測此種石雕,可能是排灣族祖先石像的早期形式,並將之與1943年他在二層行溪南岸採集的史前陶偶比較,認為值得進一步思考二者之間的相似性(國分直一1981a:258、474)。 |

卑南族木雕柄警鈴 Puyuma Alarm with Carved Wooden Handle

|

NTUMA #240

L. 35.6 cm

卑南各社和魯凱族大南社使用的傳告鈴,是一種造型特殊的人面木雕柄警鈴。此種警鈴與男子年齡組織與會所制度密切相關,平日掛在會所入口旁的木架上,如遇事故發生,年齡階級內層級較低的成員負責快速奔跑通報,就將警鈴插掛在腰間,以便發出響聲告知社人。二族對此鈴的稱呼相似,卑南各社稱之為『taoriul』(伊能《Puyuma族蕃俗志》手稿),大南社稱為『tauliu』(陳奇祿:1978:129)。由於居於卑南平原的大南社是魯凱族中唯一使用此種警鈴的聚落,因此可能是受到周圍卑南族各社影響的文化採借結果。

此件木雕柄警鈴,由伊能《Puyuma蕃俗志》手稿紀錄和繪圖推測,應係採自卑南族。警鈴的構成主要包括人面木雕插柄『tatakran』,以及鐵板和鐵鎚組合的鐵鈴;木柄和鐵鈴之間以繩帶綁繫。木雕柄上刻有長橢圓形人面,下為長條狀腰插。國分直一曾經對此標本做過詳細描述:「在插於腰帶的木柄上方雕有人面像。顏面為浮雕,其額部與相當於眼的部分鑲嵌以某種貝殼之真珠層薄片。顏面全部均塗以紅漆,但也許由於長久使用的緣故,其暗紅色已減褪且剝落」;他認為木柄的雕飾呈現出罕見之藝術美感(國分直一1981:468)。陳奇祿先生1950年代至東部調查時,卑南各社已見不到此種木柄警鈴;反倒在大南社青年會所還掛有不少類似的警鈴(陳奇祿1961:129)。 |

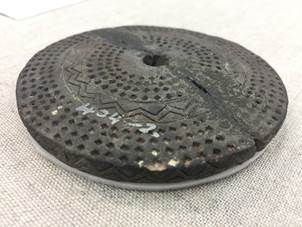

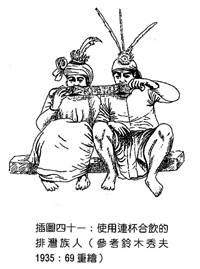

雅美族(達悟族)陶紡輪 Yami (Tao) Ceramic Spindle Whorls

|

NTUMA #404-2

厚0.5公分,直徑8.7公分。中心圓孔直徑0.7公分。

雅美族(達悟族)紡線用的紡輪,原語稱為『susunrun』;多為陶土燒製而成,是製作陶器的副產品(Kano & Segawa 1956: 371)。呈扁圓形的陶紡輪,中心穿有一孔。這件,以便上插竹棒。伊能採集的這件陶紡輪,正面以竹籤刻劃有同心圓狀排列的紋飾;包括二組四排點紋,中夾一組雙曲折紋,側邊有雙曲折紋。使用時,需在圓心孔上插入一支細竹棒,組合成紡錘使用。 |

雅美族(達悟族)單人坐姿陶偶 Yami (Tao) Ceramic Figure in Sitting Position

|

NTUMA #231-8

W. 5.7 cm, H. 10.6 cm

單人坐姿陶偶,雙腿彎曲呈蹲坐姿態,雙手微開但已斷裂。雅美族男子經常在製作陶器之餘,利用剩餘的陶土捏塑、燒製陶偶自娛;雅美語稱此類陶偶為『tawtawo』。通常多在燒完日常生活用具之後,就原地灰燼重新再架木燃燒陶偶。目前台灣原住民中只有達悟族製作陶偶,主題有人、豬、羊、龜、魚、船等生活中常見的事物。根據鹿野忠雄的說法,認為這些陶偶與信仰無關,純粹是為了玩賞而做。(Kano & Segawa 1956) |

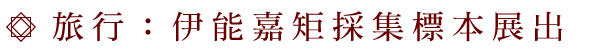

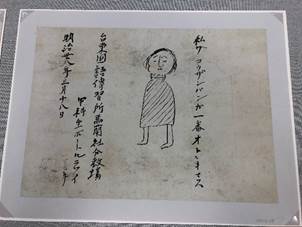

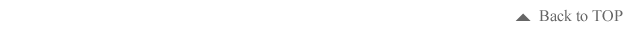

阿美族馬蘭分教所兒童習字與繪圖 Amis Aboriginal Children’s Handwriting and Sketches

|

NTUMA #373-3-2c

L. 23.1cm, W. 32.3cm

此為原住民兒童練習日文書寫和繪畫的手稿,內容主要讓學生呈現心中的想法,此圖上文字寫「我最喜歡人」,表現內心對人的喜愛。 |

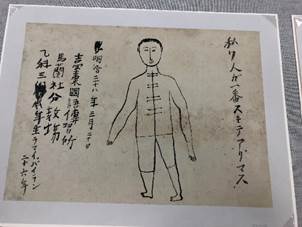

阿美族馬蘭分教所兒童習字與繪圖 Amis Aboriginal Children’s Handwriting and Sketches

|

NTUMA #373-3-2f

L. 23.1cm, W. 32.3cm

此為原住民兒童練習日文書寫和繪畫的手稿,內容主要讓學生呈現心中的想法,此圖上文字寫「對高山番最感到驚訝」,表現平日對高山番的感覺。 |

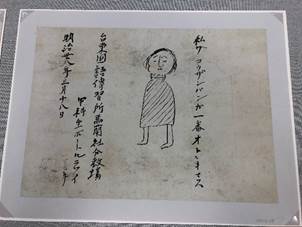

臺灣原住民武器手繪圖 Painting of the Indigenous Weapons

|

NTUMA #371-12

伊能嘉矩手繪 1929年入藏

L. 54.8 cm, W. 34.7 cm |

- 歡迎至「伊能收藏臺灣故事地圖」查看各展品的地理位置

- 以上圖檔及說明文字由臺大人類學博物館提供

- 更多伊能藏品資訊,請參考胡家瑜、崔伊蘭編,《臺大人類學系伊能藏品研究》,國立臺灣大學人類學系策畫,國立臺灣大學出版中心出版,1998年。