來臺灣之前,伊能嘉矩加入東京人類學會,跟隨東京帝國大學人類學教授坪井正五郎學習人類學知識。

1895年日本統治臺灣,伊能嘉矩抱著從事人類學研究的熱情來臺。12月,甫抵達臺灣的伊能與同是東京人類學會會員的田代安定一同創設「臺灣人類學會」。

殖民初期,日本人為瞭解臺灣原住民與漢人社會,設立一些學會團體。1898年成立的「蕃情研究會」、1900年成立的「臺灣慣習研究會」,伊能都是核心人物,活躍在這些學會。

伊能嘉矩最初數年的臺灣原住民與漢人社會風俗的研究成果,發表在《東京人類學會雜誌》,引起學界重視,開展了日本殖民地人類學研究。

1900年出版了《臺灣蕃人事情》,是第一本臺灣人類學民族誌。

受到十九世紀歐美演化人類學的影響,伊能的臺灣人類學民族誌,區分了臺灣的族群的文化進化程度。透過從簡單到複雜的文化特質的比較,將臺灣各族群排列了發展階序。

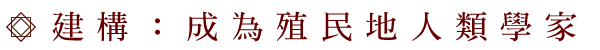

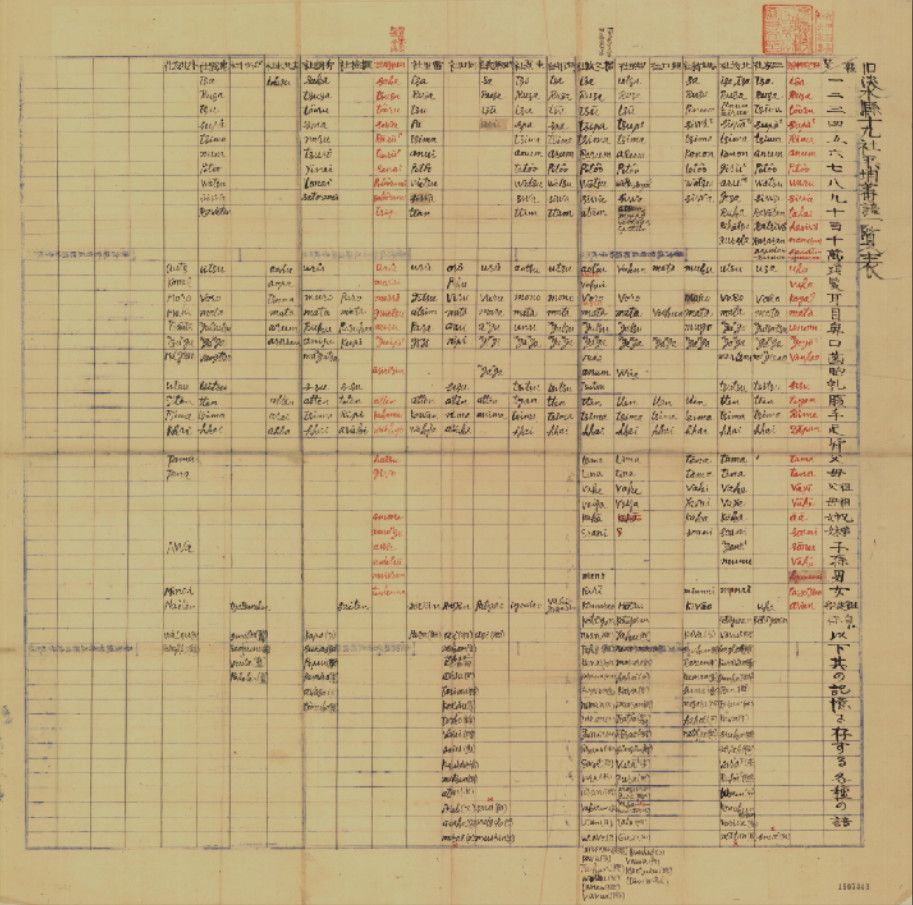

研 究 體 系

伊能嘉矩在田野調查後,針對調查事項,數度整理詳細的研究體系。例如以原住民為對象的〈臺灣蕃人研究標準〉,以及針對漢人社會風俗的〈宗教與迷信〉等。伊能提出的研究項目,呈現了百科全書式分門別類的臺灣研究架構。

◆ 臺灣蕃人研究標準:

伊能受到坪井正五郎引介的十九世紀英國演化論人類學的影響,以及自己的調查經驗,整理出百科全書式的原住民人類學調查項目。

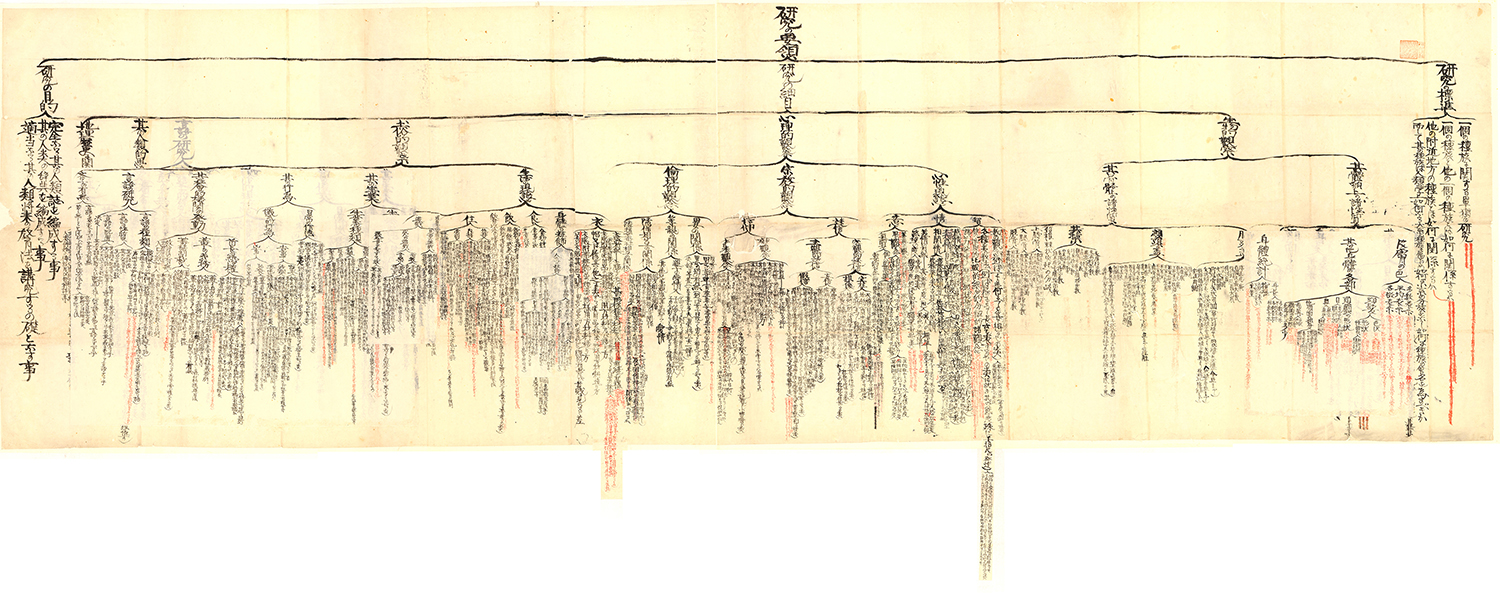

◆ 宗教與迷信:

伊能對台灣漢人的歷史與民俗也充滿學術研究的興趣。歷史研究外,伊能也很注意漢人的宗教體系與習慣。

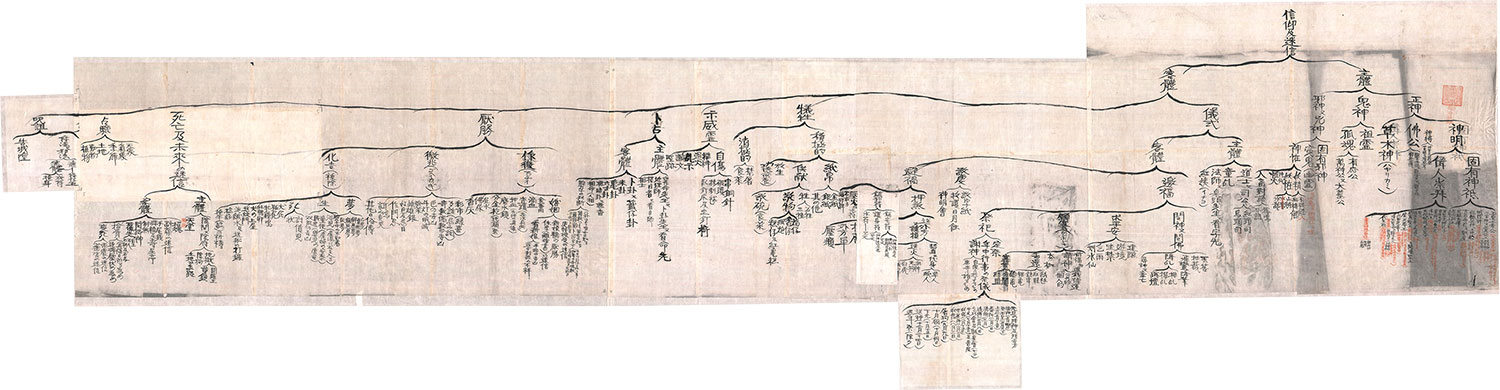

語言調查

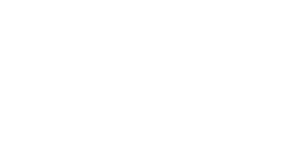

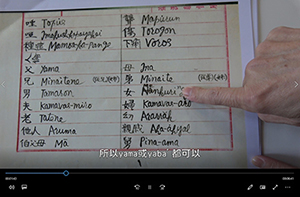

語言是伊能研究臺灣族群關係的重要依據之一,在田野中採集了各族群的語料。

透過語言的比較研究,伊能提出了臺灣原住民屬於馬來族群(南島民族),並進一步區分臺灣平地與山區原住民的族群分類。

除了自己在田野中記錄的語料外,也廣泛蒐集當時臺灣總督府的語言調查資料,作為研究上的參考。

伊能所收集的語言資料,在記音或語詞上,或許經常不夠精確或有誤解,但大體反映出十九世紀末臺灣各族群的語言型態。透過伊能採集的語料,我們能夠看見當時平原與山林中不同族群語言的多元差異。

對於一些當時已遭受漢人社會強勢影響而逐漸流失族語的平埔族群而言,伊能採集的片段語料,更是難得地留存下變遷前的珍貴餘音記錄。

|

◆ 語言數詞比較表 當時人類學調查,常從事基本語料的蒐集與整理,透過語言比較,伊能一方面確定族群分類,同時也從數字的概念,判斷進化程度。當時人類學認為文化進化程度與抽象思維的發展有關。 |

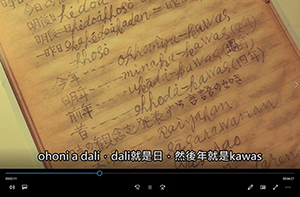

透過語言,當代的族人與伊能嘉矩進行跨時空的對話。

伊能透過自己田野調查與官方的語言調查,蒐集各族原住民的語言資料,其中因為記音方式、文化誤解等原因,存在不少錯誤。重返田野,當代的族人是如何來閱讀與詮釋伊能紀錄的祖先的語言呢?

臺灣館與臺灣寫真帖

伊能嘉矩很重視具體文物和影像在人類學與歷史學研究上的價值。他曾蒐集許多各族群的物質文化標本,並曾帶回日本在遠野家鄉設立「臺灣館」。同時,他也收集田野影像,整理成《臺灣風俗寫真》、《寫真帖》多冊照相本,並在相關研究論文與專著中,使用這些民族誌影像,與文字共同建構臺灣文化知識。

|

◆ 1906年伊能返回遠野後,在故鄉自宅成立了臺灣館,蒐藏展示在臺灣的人類學與歷史調查的文物與文獻。早於臺灣總督府博物館,伊能的「臺灣館」可說是當時世界少見的臺灣專題博物館。1928年伊能去世後,經移川子之藏教授斡旋,臺灣館的文物與文獻回到臺灣,台北帝國大學成立了伊能文庫,是最初的臺灣研究典藏。 |

臺灣蕃人肖像伊能使用照片範例說明

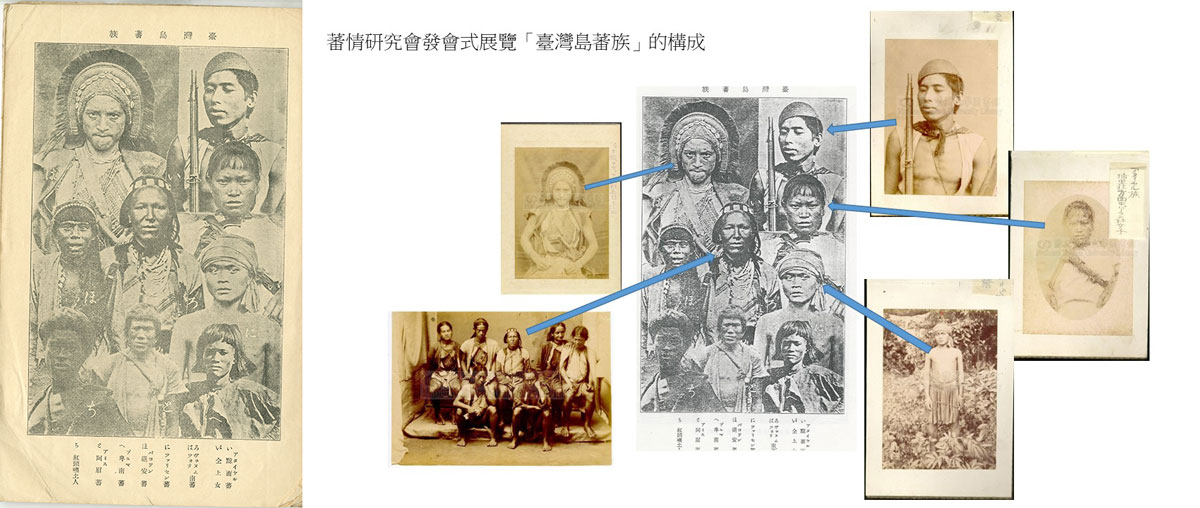

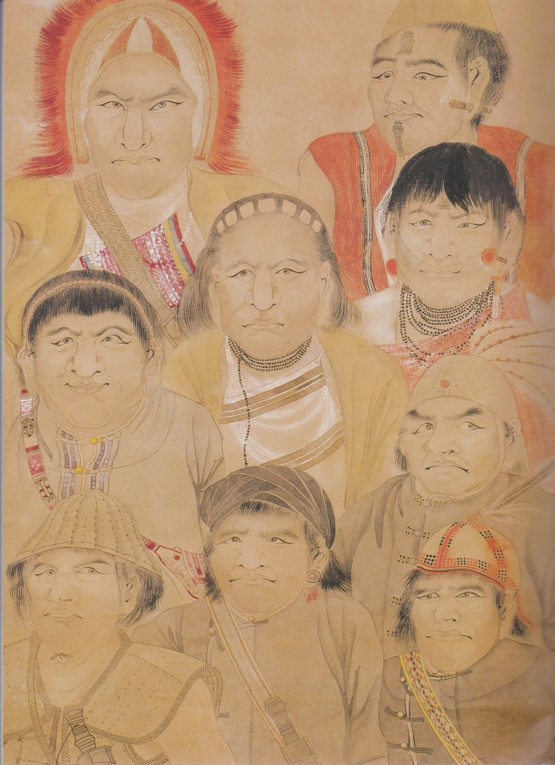

從各族群單一的照片,拼貼成整體的「臺灣蕃人」,同時更進一步改繪,作為巴黎世界博覽會的日本人類學參展品之一。

◆ 臺灣島蕃族圖組

伊能嘉矩重視圖像的的人類學價值,收集了不少當時官方與民間拍攝的影像。伊能在1897年全島調查結束後,挑選各族群人像,拼貼族合成「臺灣島蕃族」,在蕃情研究會發表。

|

◆

臺灣蕃人肖像圖 1900年,日本參加巴黎萬國博覽會,伊能嘉矩協助東京帝國大學人類學教授坪井正五郎提出日本人類學的展品。其中展品之一「臺灣蕃人肖像」,延請畫師重繪臺灣原住民的浮世繪風格肖像圖組,畫中不少族群文化特質被強調或調整。 |

本網站之所有圖文內容版權為國立臺灣大學圖書館所有,請勿任意轉載或擷取使用 © 2017 NTU Library All Rights Reserved.

如有任何問題與建議,歡迎您與我們聯繫。 TEL ▏+886-2-3366-4551 E-Mail ▏tulce@ntu.edu.tw